「近隣トラブルがある家でも不動産売却はできるの?」

「告知することで価格下落、契約解除になるのが怖くて一歩踏み出せない…」

不動産売却は近隣トラブルの影響を正しく見極め、適切に告知義務を果たせば、価格下落や契約解除、損害賠償請求のリスクを最小化できます。本記事では、境界・越境や騒音、マンション管理の紛争までを実例で整理し、戸建・土地・マンション別の要点、開示と価格設計、仲介と買取の使い分け、契約不適合責任を踏まえた特約の考え方、準備すべき証拠とチェックリストをステップで解説。初めての方でも、安心して次の一手が選べるように私、松屋不動産販売 代表取締役・佐伯慶智が要所を解説します。

監修者

松屋不動産販売株式会社

代表取締役 佐伯 慶智

住宅・不動産業界での豊富な経験を活かし、令和2年10月より松屋不動産販売株式会社にて活躍中。それ以前は、ナショナル住宅産業(現:パナソニックホームズ)で8年間、住友不動産販売で17年間(営業10年、管理職7年)従事。

目次

まず結論:未解決トラブルの売却リスクと“何をどこまで告知するか”

不動産に未解決の近隣トラブルがある場合、売却価格が下落したり買い手がつかず販売長期化したり、契約後にトラブルが判明して契約解除や損害賠償に発展するリスクがあります。

こうしたリスクを避ける鍵は、売主が何をどこまで告知すべきか正しく判断し、誠実に説明することです。近隣トラブルは物件自体の欠陥でなくとも、買主の判断に重大な影響を与える環境的瑕疵となり得ます。そのため宅建業法上も重要事項として説明すべきであり、隠せば契約不適合責任を問われ、契約解除・損害賠償に発展しかねません。なお、隣人迷惑行為を知りながら隠した売主・業者に賠償命令が出た例もあります。

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構>RETIO判例検索システム>No.4 H16.12.2大阪高裁判例

価格下落・販売長期化・契約解除・損害賠償の全体像

未解決トラブルが売却に及ぼす主な影響は以下の通りです。

- 売却価格の下落

問題物件と敬遠され、相場より安くしないと売れない傾向があります。買主から大幅な値引きを要求されるケースもあります。

- 販売期間の長期化

買手が付きにくく、売却完了まで通常以上に時間がかかるリスクが高まります。

- 契約解除の可能性

契約後に問題が発覚すると、買主から不実告知を理由に契約解除を求められる恐れがあります。

- 損害賠償のリスク

知っていた問題を隠していた場合、買主から修繕費や慰謝料など損害賠償を請求される可能性があります。

近隣トラブルは「環境的瑕疵」になり得る——買主の意思決定に重要な事実

近隣トラブルなど周辺環境に起因する問題は、物件自体に欠陥がなくても「環境的瑕疵」として扱われ、買主の意思決定に大きな影響を与えます。例えば騒音・悪臭・嫌がらせ等で「住み心地」が損なわれれば、建物自体に問題がなくとも重要な欠点と見なされます。過去には隣人からの執拗な迷惑行為で買主が居住を断念し、売主らに賠償命令が出た裁判例もあります。このように近隣トラブルは契約前に告知すべき重要事実に該当します。売主は問題を軽視せず、正直に開示する姿勢が求められます。

告知しない場合の法的帰結

重要事項を告知しなかった場合、売主は契約不適合責任を問われ、買主は契約解除や損害賠償を請求できる可能性があります。特に売主が故意に隠していたと判明すると、契約自体を取り消され代金返還・慰謝料請求に発展しかねません。つまり、重大な事実は契約前に正確に告知することが不可欠です。

告知義務と法務実務:必要/不要の線引き・特約の設計

第2章では、告知義務の判断基準と実践方法を解説します。どんな場合に告知が必要で、逆に不要と言えるのか、その線引きを考え、告知書の作成ポイントや契約時の特約設定についても見ていきましょう。

告知が必要なケース/不要なケースの判断基準と“程度”

近隣トラブルでも買主の生活に大きな支障を及ぼす恐れがある場合は告知が必要です。マンション規約違反者による騒音・ペット問題、隣家からの常習的な嫌がらせ、境界紛争や暴力団事務所の存在など、買主が知れば購入を躊躇しかねない事実は必ず伝えましょう。

一方、影響が軽微な場合や既に解決済みの過去のトラブルは、告知義務が生じないこともあります。社会通念上問題ない生活音程度のこと、数年前に起きて現在は再発していないトラブルなど、買主の判断に影響を与えないと考えられる場合は説明不要とされます。

グレーなケースでは「買主が知ればどう思うか」を基準に慎重に判断します。迷う場合は不動産会社や弁護士に相談し、基本的にはトラブル防止のため買主に伝えておく方が安心です。

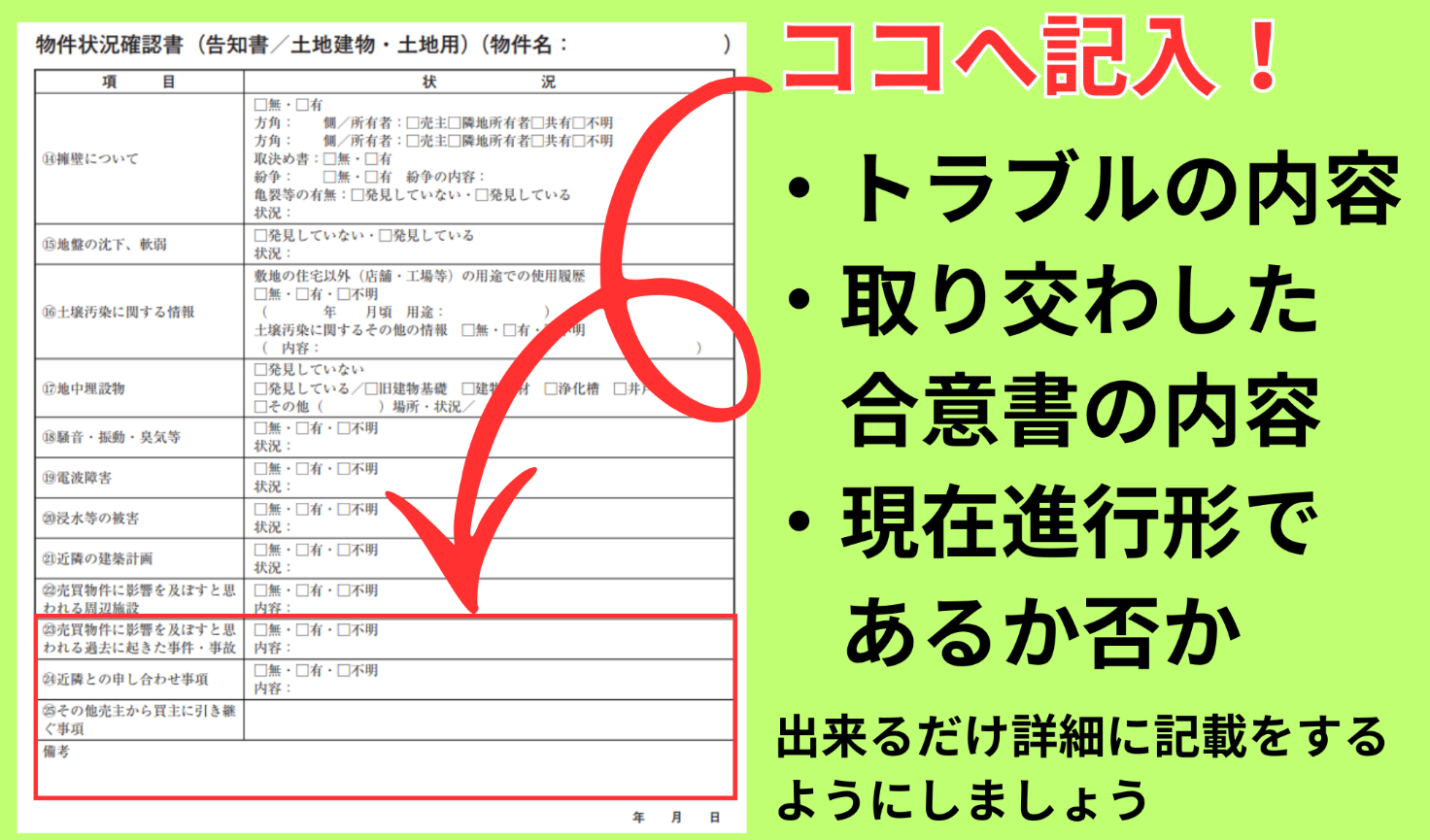

告知書テンプレの骨子

口頭説明だけでなく、書面(告知書や物件状況報告書)で詳細を伝えることが重要です。告知書に盛り込む主な項目は以下の通りです。

- 何が起きているか

問題の種類(騒音・悪臭・嫌がらせ・境界など)と概要、いつから発生しどれくらい頻繁に起きているか。

- 対応履歴と証拠

売主が行った対応(管理会社や警察への相談、直接交渉など)とその結果、現在の状況をまとめます。併せて録音・写真・測量図・日記など問題を裏付ける証拠資料があれば添付し、買主が客観的に状況を把握できるようにします。

告知書作成では、主観を交えず客観的事実を正直に書くことが鉄則です。「良いことも悪いことも全て開示する」姿勢が買主の信頼につながります。

表明保証・契約不適合責任の範囲と限定特約の考え方

表明保証は、売主が「事実関係はこうである」と契約上宣言し、その正確性を保証する条項です。典型例は「売主は把握する限り、本物件に近隣との継続的紛争はない」。実務では“把握する限り”等の限定を付け、売主が認識していない事実まで無制限に責任を負わないよう調整します。もし既知の近隣トラブル(例:深夜騒音、越境協議中)があるなら、

「ただし、令和◯年◯月◯日付で管理会社に是正要請済みの騒音問題については買主へ告知済みで、買主は承諾する」

のように例外を明記し、後日の「聞いていない」を封じます。

契約不適合責任は、引渡し物件が「契約で合意した内容」に適合しない場合の売主責任です。構造不具合だけでなく、合意上重要だった事情(例:越境是正済みであること、私道通行承諾が取得済み等)が欠ければ、修補・代金減額・損害賠償・解除といった救済が問題になります。近隣トラブルは物理的欠陥ではなくても、居住・利用価値に重大な影響があれば争点化し得ます。ゆえに、告知と合意内容の文字化が肝要です。

限定特約(リスクの切り分け)の作り方

- 範囲の明確化

「本件近隣トラブル(別紙記載)について、売主は契約不適合責任を負わない」。

- 期間の限定

「その他不適合に関する売主の責任期間は引渡し後◯ヶ月」。

- 前提の共有

「買主は別紙の告知書・証拠資料を受領し、当該事実を理解のうえ購入する」。

注意点

- 故意・重過失での不告知や、明らかな重要事実の黙秘は、免責特約があっても無効化リスク。

- 宅建業者が売主・個人が買主のケース等、法令で免責制限が禁止される場面があるため、条項設計は専門家確認が安全。

- 文言は抽象化せず、事実(何が・いつ・どの程度・どう対応したか)を別紙で具体化して添付。

実務ミニ例

- 表明保証

「売主は把握する限り、令和◯年◯月時点で本物件に係る近隣との紛争は存在しない。ただし別紙第1記載の騒音問題は買主に告知済みであり、買主は承諾する。」

- 限定特約

「買主は別紙第1記載の近隣トラブルに関し、売主に契約不適合責任(修補・減額・損害賠償・解除)を請求しない。その他不適合に関する売主の責任期間は引渡し後3ヶ月とする。」

要は、正直な開示 → 文書化 → 例外明記 → 責任の範囲・期間の合意という順序で、過度なリスクを回避しつつ、買主の安心材料も同時に整えることがポイントです。

類型別トラブルと一次対応:戸建・土地・マンションで何が違うか

第3章では、物件の種別(戸建/土地 ・ マンション)によって起こりやすいトラブルと、その一次対応策を解説します。境界問題や騒音・臭気、管理組合の紛争など、類型ごとの対処ポイントを押さえておきましょう。

境界/越境(樹木・ブロック・工作物・私道)と合意文書化

戸建住宅や土地では境界トラブルに注意が必要です。隣地との境界が不明確だったり、塀・樹木などが越境している場合、売却前(決済前)に境界確定測量を行いましょう。隣地所有者立会いのもと専門家に測量してもらい、境界標を設置し、互いに確認した旨の境界確認書を交わします。

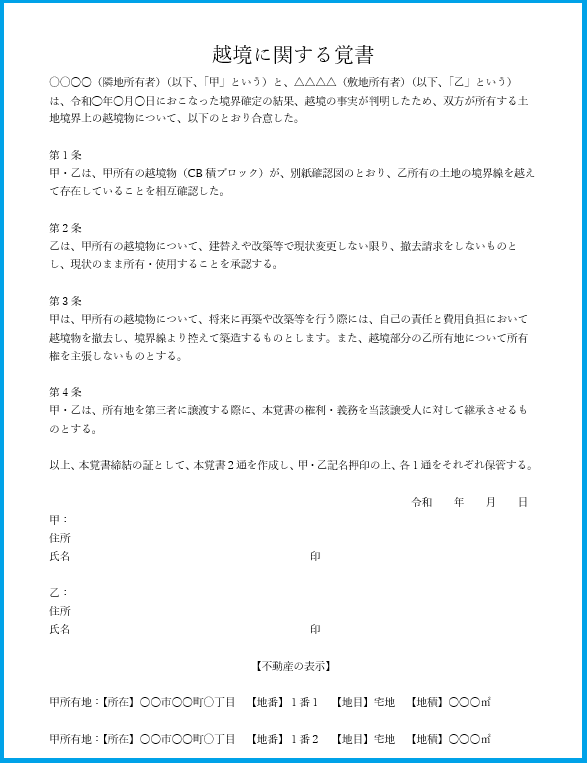

塀や建物の一部、樹木の枝などの越境がある場合は、隣人と話し合い現状を相互に認めるのか撤去・移設するのかを決め、覚書(越境承諾書等)に書面化します。例えば「越境部分は当面現状維持し、将来改築時に是正する」等の取り決めです。

※越境に関する覚書の一例

敷地への出入口が他人所有の私道を通る場合は、私道の所有者全員から「当該物件の買主が引き続き通行利用することを承諾する」旨の私道使用承諾書をもらっておきます。これがないと金融機関の融資が下りないケースもあるため重要です。

いずれも、口頭ではなく必ず書面化して買主に引き継ぎます。境界・越境・私道の問題を事前に解決し書類が揃っていれば、買主も安心して購入を検討できます。逆に未解決だと「専門的で面倒な物件だ」と敬遠される恐れがあります。

騒音・振動・悪臭・迷惑行為への記録化と第三者相談

騒音・振動・悪臭など生活環境に関わるトラブルは、まず発生状況の記録を取ることが基本です。発生日時、状況、頻度を日記などに記録し、可能なら騒音は録音やスマホの騒音計アプリで数値化する、悪臭は写真やメモを残すなど客観的な証拠を蓄積します。これらは後で買主に説明する際の資料にもなります。

次に、自力で改善が難しい場合は第三者に相談しましょう。マンションなら管理会社や管理組合へ報告して注意・指導を依頼します。戸建て同士なら自治体(市役所等)の環境担当部署に相談窓口がある場合があります。ゴミの不法投棄や度が過ぎた嫌がらせは警察への相談も選択肢です。公的機関に動いてもらうことで状況が改善する可能性がありますし、行政・警察への相談記録が残れば、買主への説明にも説得力が増します。

こうした初期対応の積み重ねによりトラブルが緩和・解決できれば理想的です。仮に完全解決に至らなくても、「どのような対応を行ってきたか」という履歴を示せれば、買主はリスクを具体的に把握でき安心感が高まります。

管理組合起因の紛争(規約違反・滞納・理事会紛糾)と開示範囲

マンションでは管理組合内のトラブル(規約違反者による問題、管理費滞納、理事会の内紛など)も起こり得ます。買主に影響しうる重要な問題(総会議事録に記載されるような事項)は事前に伝えましょう。単なる意見の対立など細部まで伝える必要はありませんが、マンション全体に関わる大きな課題は隠さず開示すべきです。

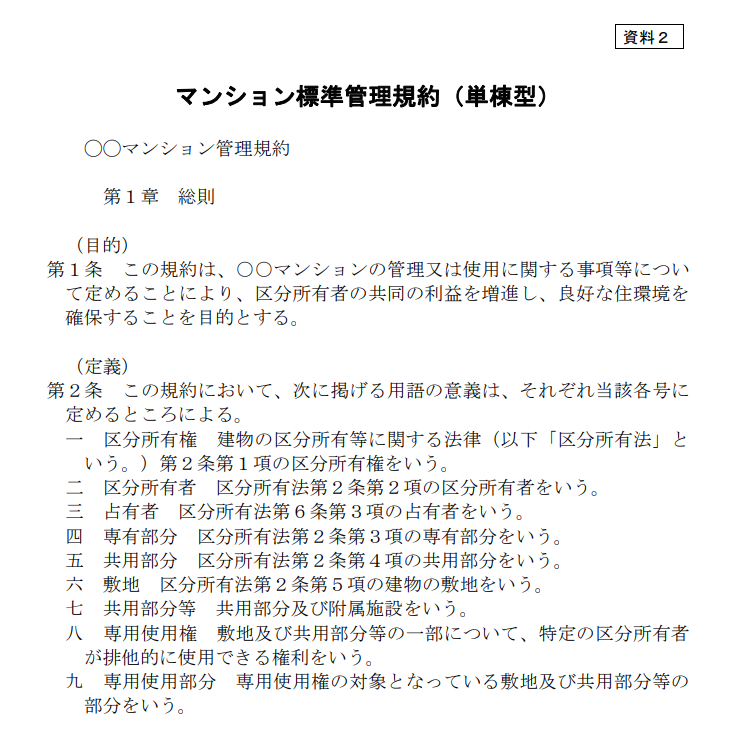

マンション特有論点

マンションでは管理規約や使用細則で細かなルールが定められています。売却前に規約や議事録を確認し、ペット飼育や生活音などルール関連の問題が起きていないかチェックしましょう。もし違反や苦情の履歴があれば、その事実を買主に共有します。買主にも事前に規約類と議事録を確認してもらい、疑問点は売主側で説明できるよう準備します。マンション特有のルールをきちんと伝えておけば、「聞いていなかった」という行き違いを防ぐことができます。

|

出典:国土交通省>マンション標準管理規約(単棟型)より一部抜粋

建・土地特有論点

戸建・土地固有の問題は、前述のとおり境界確定測量・越境合意・私道承諾がポイントです。売却前に境界を明確にし、越境があれば隣人と書面合意、私道関係は承諾書を取得する——この3点セットは確実に実行しておきましょう。これらを怠ると買主の不安材料となり、売却の障害になります。逆に全てクリアして書類を揃えておけば、買主へのアピール材料となり、安心して契約に進んでもらえるでしょう。

土地取引におけるトラブルついてはコチラ⇒実測売買か?公簿売買か?まずはここから!土地取引のトラブル回避法

売却戦略の実務:価格設計・広告露出・内見コントロール・手法選択

第4章では、問題物件を売り出す際の戦術面を考えます。価格設定、広告方法や内見対応、金融機関や買主への説明準備、そして仲介・買取どちらで売却するかの選択など、それぞれ成功のポイントを解説します。最後に売却全体のチェックリストも提示します。

価格戦略:相場価格でいくか?事情を考慮した価格でいくか?

初期価格の設定では、問題を織り込んだ割引価格で出すか、まず通常価格で試すか判断が必要です。トラブルが軽微なら相場並みでスタートし様子を見る手もありますが、深刻な場合は最初から相場より低めに設定し、いわゆるディスクロージャー割引を提示した方が効果的です。「事情考慮済みの価格」と明示すれば、初めから現実的な買主を集めやすくなります。

また、売り出して反響が薄い場合に備え値下げの計画も立てておきます。「開始後○ヶ月で反応がなければ○%値下げ」等、シナリオを想定しましょう。初めから割引価格で出した場合でも、そこからさらに多少の値引き交渉はあり得ますので、最終妥協ライン(この価格までは譲歩可)を決めておくことも大切です。市場の反応を見ながらタイミングよく価格調整し、売れ残り長期化を防ぎます。

広告方針と内見運用

広告戦略では、広く公開募集するオープン型か、情報開示を絞るクローズド型かを選びます。オープンに出せば多くの買主候補を集められますが、近隣にも売却が知れ渡り、問題の隣人に妨害されるリスクもあります。クローズドでは物件情報を限定公開し、信頼できる仲介業者のネットワーク内だけで紹介する、内見を予約制にする等で情報をコントロールします。この方法なら近隣に知られにくく、真剣な買主だけに事情を説明できます。

内見時は物件の良い点をアピールしつつ、質問には正直に回答します。トラブルの詳細はタイミングを見て契約前までに必ず説明し、重要事項説明書など書面にも記載します。隣人が不在の時間に内見日程を調整するなど配慮しながらも、誠実な告知を徹底します。

金融機関・買主評価への影響と説明資料の作り方

近隣トラブルは物件評価にも影響し得ます。金融機関の担保評価では、境界未確定や越境未解決だと融資が条件付きになる場合があります。必要な境界確認書・越境承諾書などは事前に整えておきましょう。

買主自身も不安が大きいと購入に踏み切れないため、説明資料を用意するのがおすすめです。トラブルの経緯や対処状況、現在の様子を分かりやすくまとめ、写真や測定データなど客観資料を添えます。この資料は買主が家族や金融機関に状況を説明する際にも役立ち、「問題に適切に対応している売主だ」という安心感を与える効果もあります。

誠実な情報開示と対策提示を行えば、多少の難点があっても評価を大きく下げずに取引できるケースが多いです。

仲介 vs 買取のトレードオフ

売却手法として、一般の買主を探す仲介か、不動産会社に直接売却する買取かを選べます。近隣トラブル物件でも、高く売りたいなら仲介、早さや確実性重視なら買取というトレードオフがあります。

仲介は広く買主を募れるため売却価格が高くなりやすい利点がありますが、売却完了まで時間がかかり、内見対応や交渉の負担も大きいです。また広告を出すため近隣に売却が知られやすいデメリットもあります。

買取は早く確実に現金化でき、非公開で進められるため近隣に知られずに済みます。その代わり価格は低め(相場より大幅に安い提示となるのが一般的)です。

「多少安くても早く手放したい」なら買取、「時間がかかっても高く売りたい」なら仲介、といった基準で選ぶこともできます。状況によっては仲介で一定期間試し、難しければ買取に切り替えるなど柔軟策も可能です。大切なのは専門家と相談し、優先順位に合った方法を選ぶことです。当社でも仲介・買取両面から最適な解決策をご提案いたします。

進め方チェックリスト“12項目”

売却準備チェックリスト(12項目)

- 事実関係の整理

問題の内容・当事者・現状をまとめる。

- 影響度の評価

生活への支障度合いを評価する。

- 専門家への相談

不動産会社や弁護士に助言を求める。

- 証拠の収集

写真・録音・日記など客観的証拠を集める。

- 問題解決の試み

隣人との交渉や管理会社・行政への相談など行う。

- 告知方針の決定

何をいつ説明するか計画する。

- 価格戦略

割引を織り込んだ価格設定と、売れない場合の値下げ時期を決める。

- 販売手法の選択

仲介か買取か、広告の出し方も含め決定する。

- 告知書・資料の準備

告知書や説明資料を作成する。

- 契約条項の検討

特約や表明保証条項の内容を詰める。

- 買主への説明

内見時に誠実に問題を説明し、資料で理解を促す。

- プランBの用意

不成立時の代替策(価格再調整や買取打診など)を考えておく。

以上のステップを踏めば、難しい物件でも着実に売却を進められます。独りで悩まず、ぜひプロの力を活用して進めましょう。

ケーススタディ&FAQ&ご相談案内(松屋不動産販売 家デパ)

第5章では、具体的な事例とFAQで要点を確認し、最後に当社からのご案内を差し上げます。

ケース① 騒音トラブル:証拠化→管理是正→値引き最小で成約

ケース1(騒音トラブルの売却成功例)

上階からの深夜騒音に悩んでいたAさんは、日時と音の状況を記録し管理会社にも相談して改善を試みました。売却時、その経緯を資料にまとめ買主に開示した結果、「許容範囲」と納得した買主が現れ、わずかな値引きで無事成約に至りました。

ケース② 未解決のまま買取選択:迅速現金化と情報秘匿の両立

ケース2(買取で早期解決した例)

隣人の嫌がらせに苦しんだBさんは、一般仲介を避けて初めから不動産会社による買取を選択しました。査定額は相場より低かったものの早期売却を優先し契約。数週間で現金化し、近隣に知られずに転居を完了しています。

ケース③ 管理組合紛争:透明開示で信頼形成→期限内クロージング

ケース3(管理組合の揉め事も開示して円満売却)

管理組合理事の対立が続いていたマンションを売却したCさんは、議事録などを揃えて当初から買主に透明性高く開示しました。買主は「隠されるより安心」と理解を示し、ローン審査も順調に進んで予定通り契約が成立しました。

FAQ:告知範囲/価格下落の目安/解除・損害賠償への備え

Q1. トラブルは細かいことまで全部告知しないといけないの?

A1. 基本的に買主の判断に影響し得る重要な事実はすべて伝えるべきです。ただし社会通念上問題ない生活音程度のことや、完全に解決済みの昔の出来事などは細部まで告知する必要はありません。「知らされていれば購入をやめたかもしれない」と思われるかどうかが判断基準です。迷う場合は専門家に相談し、トラブル防止の観点からは伝えておく方が無難でしょう。

Q2. 問題があると物件価格はどれくらい下がりますか?

A2. ケースバイケースですが、騒音や嫌がらせなど深刻な場合は相場より一割以上安くしないと買い手がつかない傾向があります。軽微なトラブルなら価格への影響はごくわずかです。適切に対処・説明すれば、必要以上に値下げせず売却できるケースも多いです。

Q3. 後から問題が発覚したら契約解除されますか?

A3. 告知していなかった重大問題が後日判明すると、買主から契約解除や損害賠償を求められるリスクがあります。そうならないよう契約前に誠実に開示し、契約書にも特約で買主了承済みと明記しておきましょう。先手を打ってリスクヘッジすることが大切です。

まとめ&ご相談案内——代表取締役 佐伯慶智より

長文をご覧いただきありがとうございました。不動産の売却は、難しい問題を抱える場合でも適切な情報開示と周到な準備を行えば大丈夫です。当社、松屋不動産販売『家デパ』は、こうした問題解決型の売却支援も得意としております。売却に関する不安も、ぜひ専門家にご相談ください。当社では仲介・買取も含め、お客様の状況に応じた最善のサポートをお約束いたします。

▶︎ご相談窓口:松屋不動産販売『家デパ』 (電話・メール等でお気軽にお問い合わせください)

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。