「初めての不動産売却、どの会社に査定依頼すべきか迷う」

「担当者次第で価格や期間が大きく変わるのではと不安」

不動産売却の査定依頼は会社選びより担当者選びが重要です。まず情報公開の質を確かめましょう。資格や実績、販売事例が明確か。次にコミュニケーション能力です。根拠の説明が分かりやすく、報告や返信が速いか。販売力は、写真で第一印象を整え、懸念点を事前に開示し、必要に応じてリフォーム・新築提案で価値を高められるかで見極めます。本記事では相場観の作り方、面談時の質問、媒介契約の選び方から切り替える手順までを初心者にも分かりやすく解説します。

監修者

松屋不動産販売株式会社

代表取締役 佐伯 慶智

住宅・不動産業界での豊富な経験を活かし、令和2年10月より松屋不動産販売株式会社にて活躍中。それ以前は、ナショナル住宅産業(現:パナソニックホームズ)で8年間、住友不動産販売で17年間(営業10年、管理職7年)従事。

目次

不動産売却の成否は“担当者”で決まる──会社選びとの決定的な違い

不動産売却が成功するかどうかは「どの会社に依頼するか」以上に「誰に依頼するか」、つまり担当者次第で大きく左右されます。実際、私の経験でも担当者の経験と能力によって最終的な売却価格に数百万円以上の差が生じるケースを目の当たりにしています。売却期間中(一般的に3〜6ヶ月程度)、売主は基本的に一人の営業担当者と二人三脚で進めていくため、その担当者の力量や人柄との相性が結果を決める決定的なポイントとなるのです。

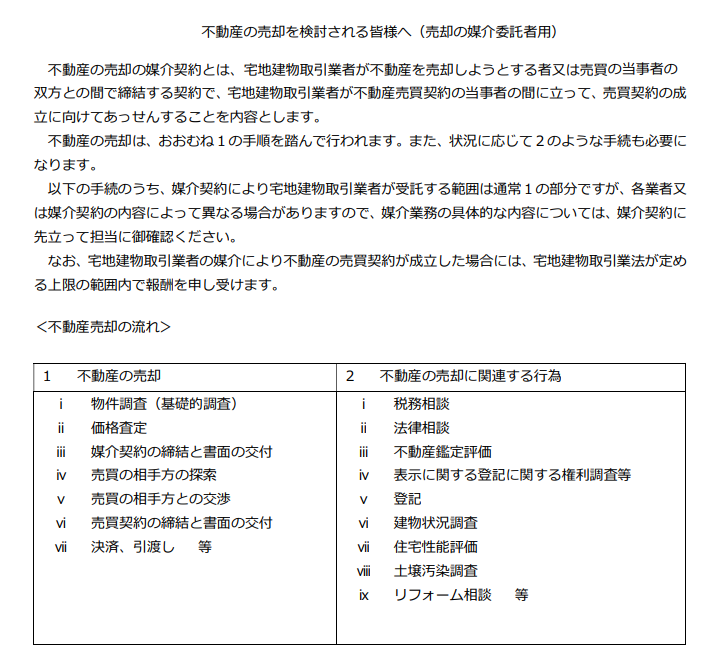

売主の分身としての業務範囲:査定から引渡しまで

不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を結んでから物件の引渡しに至るまで、通常は一人の担当者が売却完了まで一貫して業務を担当します。担当者は言わば「売主の分身」として、物件調査・価格査定から販売活動、購入希望者との交渉、契約手続き、そして引渡しまでの全プロセスを取り仕切ります。例えば、物件の法務局調査や市場相場の査定、魅力的な広告写真の撮影、内覧対応や価格交渉、契約書類の作成、当日の立ち会いまで多岐にわたります。これらすべてのステップで売主の代理として動く担当者の役割は極めて重要です。

こうした長期間のやり取りを経て、最終的に売買契約が成立するまで担当者は売主の良きパートナーとなります。そのため、担当者選びを誤ってしまうと、売却活動全体の質が下がり、思うような成果が得られなくなりかねません。逆に言えば、経験豊富で信頼できる担当者に任せられれば、売主の負担を大きく軽減しながら有利な条件での売却につなげることができるでしょう。「不動産売却は担当者の腕と信頼関係で決まる」と言われるゆえんです。

|

※不動産仲介業者が売却の依頼を受けた時の業務の流れ

数百万円の差が生まれるプロセスとリスク管理

担当者の力量ひとつで売却価格に数百万円規模の差が生じることがあります。例えば、経験豊富な担当者であれば市場の適正価格を見極め、適切な価格設定と交渉によって想定価格の100%近くで成約させる一方、未熟な担当者だと安易な値付けや交渉力不足により想定より大幅に低い価格で手放す結果になりかねません。実際、「経験豊富な担当者が担当した場合は想定価格(査定価格)の100%前後で売れるが、経験が浅い担当者だと査定価格を大きく下回る金額に落ち込む」こともよくあります。仮に1割程度の差が出る場合、4,000万円の物件なら担当者次第で400万円以上も差が出る計算になります。

また、担当者の力量はリスク管理にも表れます。優秀な担当者は無理のない価格戦略を立てるため、売出し後に「高すぎて売れ残り、結局大幅値下げ」という事態を防げます。一括査定サイト経由で提示される根拠の薄い高額査定額に飛びつき、相場とかけ離れた価格で売出した結果、長期間買い手がつかずに最終的に想定以下の安値でしか売れなかった――こうしたケースを数多く目にしたことがあります。これは担当者が市場感覚に乏しくリスク管理を怠った典型例と言えるでしょう。さらに、買主から値下げ交渉を受けた際の対応も重要です。経験豊富な担当者であれば安易に妥協せず上手に交渉カードを切りますが、経験不足な担当者だと言われるがまま売主に値下げを促す「単なる伝言係」になってしまい、結果的に本来得られたはずの利益を失いかねません。このように、価格設定から交渉、契約トラブル回避まで、各段階で担当者の判断力・交渉力が売却成果とリスクに直結するのです。

面談での見極め軸(目的整合・期待値コントロール)

以上のように担当者の重要性が極めて高いからこそ、実際に担当者と面談するときには「この人に任せても大丈夫か」を見極める軸を持つことが大切です。まず注目したいのが、売却の目的や優先事項が担当者と整合しているかです。例えば「○月までに転勤予定なのでそれまでに売り切りたい」「できるだけ高値で売却して住宅ローンを完済したい」といった売主の事情を伝えた際に、担当者がその目的を汲み取った販売計画や価格提案をしてくれるかを確認しましょう。優秀な担当者であれば、期限重視なのか価格重視なのかといった売主の意向に応じて「早期に売るなら少し価格を下げましょう」「時間に余裕があるなら相場上限を狙いましょう」といった時間と価格のバランスを考慮した提案ができます。逆に、売主サイドの目的を無視して画一的な提案しかしない場合、ミスマッチが生じる恐れがあります。

次に期待値コントロールも重要な観点です。担当者が根拠のない楽観論や営業トークばかりでなく、プロの視点から現実的な見通しを示してくれるかを見極めましょう。例えば、提示された査定価格について「なぜその金額になるのか?」と質問し、明確な根拠を説明してもらいます。納得できる根拠が示せる担当者なら信頼できますが、「〇〇だから大丈夫です!お任せください」などと雰囲気だけで高額査定を正当化したり、質問に明確に答えられなかったりする担当者は注意が必要です。また、自分に都合の悪い物件の欠点やリスク要因についてもしっかり指摘・説明しているかも確認しましょう。良い担当者は最初からデメリットにも触れ、適切な対策を提案します。一方メリットばかり強調して契約を急ぐタイプは、後からデメリットを理由に価格を下げさせるケースもあるので要警戒です。

最後にコミュニケーションの相性も見逃せません。面談時の受け答えが丁寧でわかりやすいか、こちらの話に耳を傾けて的確な提案を返してくれるか、質問に対する回答が誠実かどうか等をチェックします。一方的に自社自慢ばかりする、人の話を遮る、質問への回答をはぐらかす――こうした様子が見られれば要注意です。売却活動中は担当者と何度もやり取りするため、人柄や話しやすさも大切です。「この人なら信頼できる」という感覚を持てるか、面談の場でじっくり観察しましょう。

査定依頼の前に整える「相場観」──見せ球に惑わされない

担当者選びと並んで重要なのが、売却を始める前に自分なりの適正価格の相場観を持っておくことです。十分な相場観を持たずに査定依頼をすると、悪質な業者から根拠の薄い高額査定という“見せ球”を投げられ、その誘惑に乗ってしまう恐れがあります。実際、「他社より○○万円も高い査定額を提示されたので契約したが、案の定売れずに大幅値下げした」という失敗談は後を絶ちません。こうした査定額の「見せ球」に惑わされないためにも、売主自身が市場の相場レンジを把握しておくことが大切です。

成約事例×近隣在庫で作る現実的レンジ

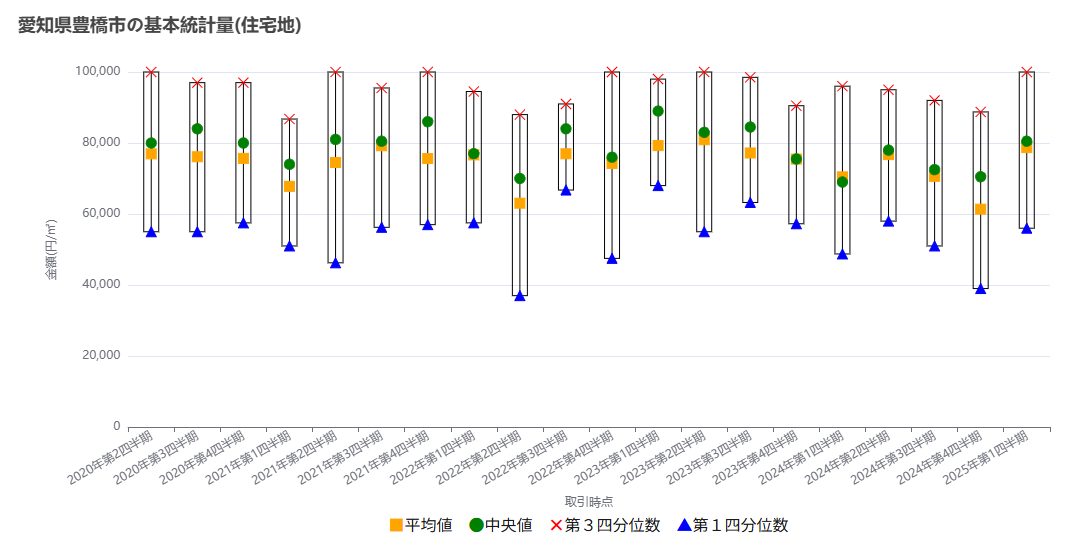

相場観を養う基本は、近隣の成約事例と現在売出し中の類似物件情報を調べ、現実的な価格レンジを把握することです。まず、自分の物件と近いエリア・条件で最近実際に売れた不動産の成約価格を確認しましょう。成約事例は不動産会社に問い合わせれば教えてもらえますし、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」やレインズの市況データ(一般公開版)などで過去の取引価格を調べることも可能です。例えば直近1〜2年で同じマンション内や近隣で売買が成立した価格を数件把握すれば、だいたいの適正レンジが見えてきます。また、不動産ポータルサイトで現在売り出されている近隣物件(在庫)の価格も参考になります。同じエリア・築年数・間取りの物件がどの程度の価格で売りに出され、どのくらいの期間掲載されているかを見ると、市場の温度感がつかめます。

こうした成約価格(過去)と在庫価格(現在)の情報を掛け合わせることで、「○○万円〜○○万円くらいが現実的な売却価格だろう」という自分なりの目安を持てます。例えば成約事例では3,000万円前後、近隣で販売中の物件は3,200万円〜3,500万円が多いと分かれば、自宅の売却も3,000万円台前半が一つの現実ラインだと判断できます。もちろん個々の物件で条件は異なりますが、大きく相場を外れた高値を吹聴されてもこの目安があれば冷静に見極められるでしょう。「相場より極端に高い査定額には裏付けがない限り注意すべき」ということです。自分で把握した相場レンジを基準に、各社の査定額や提案を比較すれば、“おとり”の高額提示に振り回されず適切な判断ができるのです。

出典:不動産情報ライブラリ 主要都市における土地取引価格の概況(愛知県豊橋市)より

不動産情報ライブラリの利用方法や活用方法は、過去のコラムをご参照ください。

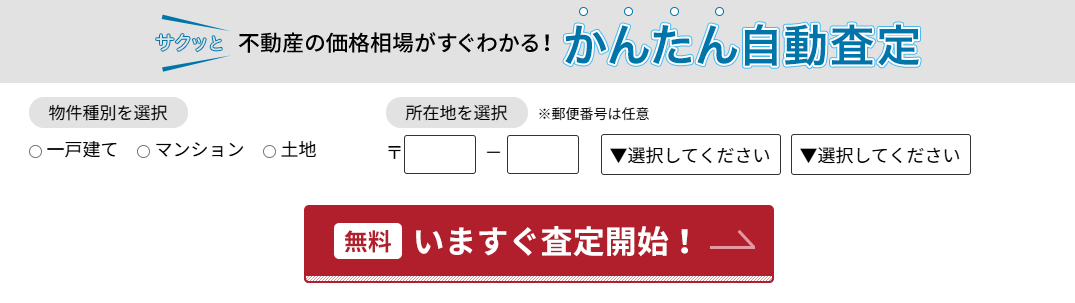

机上査定と訪問査定の使い分けと依頼順序

不動産の査定には、概算価格を算出する「机上査定(簡易査定)」と、実際に物件を見た上で精度の高い価格を提示する「訪問査定」の2種類があります。どちらも通常無料ですが、労力や所要時間が異なるため上手に使い分けるとよいでしょう。推奨される依頼の順序は、まず複数社に机上査定を依頼し、その結果を踏まえて良さそうな会社に訪問査定を依頼する方法です。

具体的には、インターネットの一括査定サイトなどを利用して2〜3社程度に机上査定をお願いすると、早ければ当日〜数日で各社から概算の査定価格が提示されます(物件資料や周辺成約データに基づく簡易算出のため「±○%の幅があります」といった参考値です)。机上査定結果を比較すれば、おおよその市場価格帯や各社の傾向が掴めるでしょう。その中で提示額や対応に納得できた1〜2社に、次は実際に物件を見てもらう訪問査定を依頼します。訪問査定では担当者が現地で部屋の状態や日当たり、周辺環境まで細かくチェックした上で、「3ヶ月以内に売れるであろう価格」を算出して提案してくれます。提示まで数日〜1週間程度かかりますが、その分机上査定より現実に近い価格が示されます。

このように段階を踏むことで、売主はムダなく複数社を比較検討できます。まず机上査定で手軽に相場感を把握し、次に訪問査定で精度の高い価格と具体的な販売戦略の提案を聞くという流れです。注意点として、机上査定の段階ではあくまで「概算」であることを忘れずに、過信しないこと。また、訪問査定に進む会社は、本命候補に絞ることで日程調整などの負担を軽減できます。もちろん机上・訪問とも複数社に依頼すること自体は問題ありませんし、どちらも無料なので遠慮なく活用しましょう。

※愛知県内の物件であれば、上記バナーをクリックしていただくと【かんたん自動査定】へ遷移し査定できます。

同時比較か段階依頼か──失敗を防ぐ出し方

複数の不動産会社に査定を依頼する際、「同時に複数社へ依頼する」か「一社ずつ段階的に依頼する」かという進め方の違いがあります。一般的には、一括査定サイト等を利用して最初から複数社に同時依頼する方法が失敗を防ぎやすいとされています。なぜなら、1社だけの提示額ではそれが適正か判断しづらいですが、複数を比較すれば極端な高値・安値の査定は浮き彫りになるからです。実際、2~3社程度の査定額を比較するだけでも相場の妥当性が把握しやすくなり、適切な売却戦略を立てやすくなります。

同時比較のメリットは他にもあります。各社の対応を同じタイミングで見比べられるため、担当者のレスポンスの速さや査定根拠の説明などサービスの質を評価しやすい点です。「大手・中小・地元密着」など会社のタイプが異なる複数社に依頼すれば、査定額だけでなく提案内容や営業スタイルの違いも見えてきます。

例えば大手はブランド力や広域広告が強みですがマニュアル的対応が多い、一方地元業者は地域情報に精通して小回りが利くがネット広告は弱め、など各社の特徴を比較検討できます。同時に依頼する社数は2~3社が目安で、余裕があれば4~5社比較しても良いでしょう。ただし一度にあまり多くに依頼しすぎると、査定結果や連絡対応の整理が大変になるため現実的には5社程度までがおすすめです。

一方で段階的依頼の方法、つまりまず1社に頼んでみて、納得いかなければ次の会社…という進め方は、時間に余裕があり特定の信頼できる会社がある場合には検討されます。しかしこの方法は1社目でミスマッチだった場合に時間をロスするリスクがありますし、比較対象がないため担当者の説明を鵜呑みにしやすい弱点があります。特に最初の1社が意図的に高い「見せ球」を投げて契約を迫るような場合、他と比較しないとそれを見抜けず契約してしまう恐れがあります。したがって、よほど信頼できる紹介会社などでない限り、はじめから複数社に査定を出して比較する方が安全策と言えるでしょう。

なお、同時に複数社へ依頼する場合でも、それぞれに「他社にも依頼中」であることを伝えるかどうかは戦略です。オープンに伝えれば各社本気度が増し対応が丁寧になる傾向がありますが、一方で契約を取ろうと無理な高値を提示してくる可能性もあります。逆に伏せておけば各社の自然な査定額が出やすいとも言えます。いずれにせよ、重要なのは最終的に“根拠が明確で納得できる査定額”を示してくれた担当者を選ぶことです。複数社の査定結果と対応を比較検討し、「この人なら信頼できる」と思える担当者に媒介契約を託しましょう。

情報公開の透明性で見抜く担当者の実力

担当者選びでは、その会社や担当者が公開している情報の透明性も重要な判断材料となります。近年では不動産会社の公式サイトや一括査定サイトの担当者ページに、担当者個人のプロフィールや実績が掲載されていることも多くなりました。優秀な担当者ほど自分の経歴や実績をオープンにし、売主に安心感を与えようとするものです。そこで、本章では公開情報のチェックポイントから担当者の力量を見抜く方法を解説します。顔写真も経歴も出てこないような担当者には注意し、情報公開に積極的な担当者を選ぶことが成功への近道です。

公開プロフィールの必須項目(顔写真・資格・経験・エリア・得意分野)

まず確認したいのが、担当者の公開プロフィールです。信頼できる担当者であれば、以下のような基本情報をプロフィール上でしっかり開示しているはずです。

- 顔写真

担当者本人の写真が掲載されていることは重要です。顔出ししている=責任ある対応をするという姿勢の表れでもありますし、どんな人物か事前に分かることで安心感が生まれます。写真からは身だしなみの清潔感や雰囲気も伝わり、人柄を推し量る手掛かりになります。写真すら載せていないような担当者は、顧客との信頼構築に消極的とも考えられるでしょう。※最近では大手仲介業者は店舗の所長しか顔写真を載せていません。個人情報保護、異動における写真差し替えコスト、人材引き抜きリスクを考慮したものと思われます。

- 保有資格

不動産取引に必須の「宅地建物取引士」資格をはじめ、公開プロフィールで資格を明記しているかを見ます。宅建士資格は業務上誰か一人が持っていれば契約自体はできますが、担当者自身が保有しているに越したことはありません。資格保有は専門知識の証明であり、本気でスキルアップしている担当者かどうかの指標になります。加えて、ファイナンシャルプランナー(FP)や不動産コンサルティングマスターなど関連資格を持っていれば、幅広い知見でアドバイスしてもらえる期待ができます。

- 経験年数・実績件数

プロフィールに「業界○年」「累計○件の成約実績」などの記載があるか確認しましょう。経験が長ければ無条件で良いとは限りませんが、やはり取引件数の多さは交渉力やトラブル対応力の裏付けになります。一般に5年未満だと経験不足と言われますが、逆に長年のベテランでも慢心せず最新情報をアップデートしているかが肝心です。公開情報で実績豊富さが伺える担当者は、頼もしい存在と言えるでしょう。

- 担当エリア

その担当者が主に扱っているエリアや地域密着度も重要です。プロフィールや自己紹介文に「○○地区担当」「地元出身」「○○エリア〇年」などの記載があれば、その地域の市況や買い手ニーズに詳しい可能性が高いです。特に地元密着の不動産会社の場合、担当者自身が地元に住んでいたり周辺情報に精通していたりするケースが多く、購入希望者に地域の魅力も含めてアピールしてくれるでしょう。逆にカバー範囲が広すぎたり明確な担当エリアが示されていない場合、その地域特有の事情に疎い懸念もあります。

- 得意分野・セールスポイント

プロフィールには「○○が得意」「○○の実績豊富」といったアピールが書かれていることがあります。例えば「マンション売却が専門」「〇〇市の戸建て仲介実績多数」「相続案件のサポート経験あり」などです。自身の強みを具体的に示せる担当者は、それだけ自分の役割を理解し成果を出してきた証拠と言えます。売却しようとする物件種別や状況にマッチする得意分野を持つ担当者であれば心強いでしょう。

以上のような情報がきちんと公開されているかをチェックしてください。もちろん公開されていないから即NGというわけではありませんが、必要最低限のプロフィール情報すら開示しない会社や担当者は透明性に欠けるため注意が必要です。逆に詳細な経歴や実績が記載されている担当者は、それだけ自分に自信と誇りを持って仕事をしている可能性が高いでしょう。

実績・販売事例・顧客の声の“読み方”と裏取り

次に、担当者や会社が公開している実績データや顧客の声を確認しましょう。信頼できる担当者ほど、自分の手掛けた取引実績や売主からの評価コメントを積極的に開示しています。ただし、その内容を鵜呑みにせず「読み解く」ことが大切です。

- 実績・販売事例のチェック

不動産会社のサイトには「〇年〇月 △△市◇◇マンション ○○万円で成約」「販売実績 ○件」などの事例が掲載されていることがあります。注目すべきは、自分の物件と近い条件の売却事例があるか、そしてそれを担当したのが誰かという点です。もし閲覧中の担当者が似たような物件の売却経験を持っていれば心強いですし、その価格推移などを見ることで営業力を推測できます。例えば「○○エリアの築古戸建を短期で売却」といった実績があれば、自分のケースでも適切な買主を見つけてくれそうだと期待できます。逆に実績が極端に少なかったり、新人で事例紹介が全く無い場合は、その分熱意や会社のバックアップ体制に期待する必要があるでしょう。

- 顧客の声・レビューの読み方

担当者個人や会社のサイトに掲載されている「お客様の声」「評価コメント」も参考になります。良い担当者であれば売主から感謝されるコメントが寄せられているはずですが、注意したいのは内容の具体性です。「丁寧に対応してくれました」「満足です」程度の抽象的な声より、「難航した交渉をまとめてくれた」「◯◯さんの提案でリフォームして高く売れた」など具体的なエピソードを伴う声の方が信憑性が高いでしょう。また複数の声に共通するキーワード(例:「レスポンスが早い」「説明がわかりやすい」)があれば、その担当者の強みを示しているかもしれません。反面、ネット上でその会社名や担当者名を検索してみて、明らかに悪い評判やクレームが出てくる場合も注意が必要です。公式サイトには良いことしか載せませんので、第三者の口コミも可能な範囲で確認し、公式の「お客様の声」と突き合わせて裏取りしてみましょう。例えばGoogleのビジネスレビュー等で極端に低評価が多いような担当者・会社は避けるのが無難です。

- 数字や肩書の裏付け

プロフィールに「年間○件契約」「社内表彰○回」などの輝かしい数字が並んでいる場合、その裏付けとなる説明も探してみましょう。社歴から考えて不自然でないか、所属会社の規模から見て妥当か、といった視点です。例えば新人に近いのに「累計100件成約」などと書かれていたら明らかに盛っている可能性があります。また「エリアNo.1」といった肩書も根拠が不明なことが多いので、「どこのデータでNo.1なのか?」を疑問に思う姿勢が大切です。気になる点は面談時に直接質問し、その反応を見るのも良いでしょう。

要するに、公開されている実績・声を鵜呑みにせず、自分の売却ニーズに照らして評価することが重要です。その上で「この担当者なら自分の物件も任せられそうだ」という確信が持てれば、情報公開は信用に足ると判断できます。逆に掲載情報にあまり具体性がなかったり、美辞麗句ばかりで実態が見えなかったりする場合は、慎重に見極めた方がよいでしょう。

情報開示が乏しい会社・担当者を避ける基準

最後に、情報開示の少ない会社や担当者をどう見極めて避けるかについてです。以下のようなケースに当てはまる場合は、他の候補を検討した方が良いかもしれません。

- 担当者情報が匿名または極端に簡素

一括査定サイト経由で連絡を受けた際に、担当者名が名字のみ・または「営業担当」等と書かれ、顔写真も経歴紹介も無い場合は注意しましょう。そうした会社は担当者個人の力量より会社名で勝負している傾向があり、いざという時に「担当者ガチャ」(誰が来るかわからない)が発生します。担当者プロフィールページが存在しない、または内容があっても名前と趣味程度しか書かれていない場合も同様です。売主にとって担当者は「見えない相手」では困るので、最低限の情報すら開示しない姿勢の会社は避けた方が無難です。

- 査定額の根拠や販売戦略の説明が不透明

初回の査定提案の段階で、価格の根拠や売却プランの説明があいまいな担当者は要注意です。例えば「このエリアは人気なので高く売れますよ」など具体性に欠けるセールストークばかりで、比較事例や市場データの提示がない場合、情報開示を渋っているか知識が不足している可能性があります。信頼できる担当者なら、査定ポイントを記載した査定書類やマーケットレポートなど何らかの形で提示してくれるでしょう。そうした資料提供が一切なく口頭の感覚的な説明だけで済まそうとする場合、誠実さに欠けると判断できます。

- 実績や口コミが見当たらない

会社全体としての実績紹介(例:「昨年○件の売買実績」「〇〇市成約件数〇位」など)すら公式サイトに無い場合、その会社の経験値自体が少ないか、公にできる実績が無いのかもしれません。同様に担当者についてネット検索しても何の情報も出てこない場合、業界歴が浅い可能性があります。もちろん新人が常にダメというわけではありませんが、比較対象がいるなら経験豊富な担当者に任せる方が安全です。情報の痕跡が極端に乏しい担当者は避けるというのも一つの基準でしょう。

- 重要情報を伏せようとする態度

面談時や質疑応答で、こちらが尋ねたことに対して明確な回答を避けたり、はぐらかしたりする担当者も信用できません。例えば「他社と比べて強みは何ですか?」と聞いても歯切れが悪い、「囲い込みはしませんね?」と確認しても明言を避ける等、肝心な点で情報開示を渋るようなら要注意です。信頼に足る担当者なら、たとえ不利な内容でもきちんと説明し、約束できること・できないことを明確に伝えてくれるはずです。質問への回答が終始抽象的だったり「業界の慣習ですので…」といった曖昧な言葉で済ませようとしたりする場合、誠実さに欠けると判断できます。

総じて、透明性の低い会社・担当者とは契約しないのが賢明です。不動産取引は高額で複雑なため、信頼のおけるパートナーと進めなければ大きな不利益を被るリスクがあります。情報開示に積極的でオープンな姿勢の担当者を選ぶことが、安心・安全な売却への第一歩と言えるでしょう。

販売力の可視化──差別化PRで“選ばれる”物件にする

優秀な担当者かどうかは、物件の販売力をいかに高められるかという点にも現れます。ただ単にポータルサイトに物件情報を載せて待つだけではなく、他物件との差別化を図る創意工夫ができる担当者は、買主から「選ばれる物件」へと演出する力を持っています。ここでは、担当者の販売力を見極める3つのポイントを紹介します。写真の撮り方から情報開示の仕方、リフォーム提案まで、物件の魅力を最大化するために何をしてくれるかをチェックすることで、その担当者の本気度とセンスを測ることができます。

写真撮影で第一印象を設計できているか?

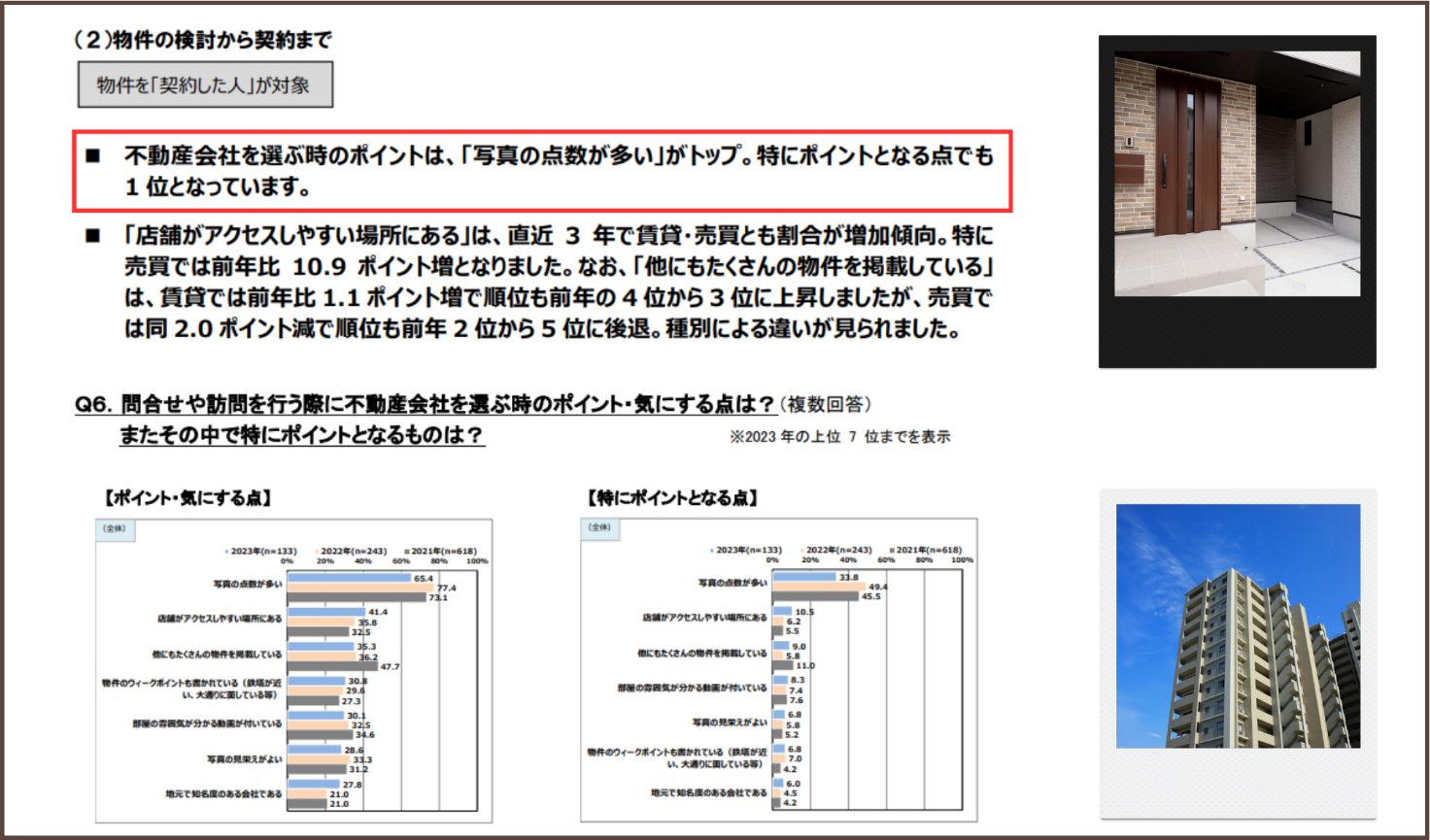

不動産の売却において、物件写真は買主に与える第一印象を左右する極めて重要な要素です。ネットで物件を探す今の時代、写真が魅力的でないと詳細ページすら見てもらえないこともあります。実際、2023年の不動産情報サイト利用者調査では「不動産会社を選ぶ時のポイント」の第1位が「写真の点数が多いこと」(65.4%)であり、物件情報で必要だと思う項目の上位も室内写真など画像関連が占めたと報告されています。これは買主がいかに写真重視で物件を選別しているかを示すデータです。

出典:不動産情報サイト事業者連絡協議会(RSC)>「不動産情報サイト利用者意識アンケート」調査結果より一部抜粋

こうした状況を踏まえ、担当者が物件写真にどれだけ力を入れてくれるかは販売力の指標となります。優秀な担当者なら、売主に協力を仰ぎながらベストな状態で写真撮影を行い、「この物件は魅力的だ!」と思わせる第一印象を設計します。具体的には、晴れた日の明るい時間帯を選んで撮影する、広角レンズで部屋を広く見せる、水平垂直をきちんと保つ、不要な生活感を排除して部屋を整えるなど、プロ並みの工夫を凝らします。最近ではスマホでも綺麗に撮れますが、それでも「明るさ」「構図」「見せるポイント」の押さえ方次第で写真の出来栄えは大きく変わります。担当者自身が写真撮影のスキルを持っているか、あるいはプロのカメラマン手配や画像加工サービス(例えば居住中の部屋をCGで家具消しして空室のように見せるサービス等)を提案してくれるかどうかにも注目しましょう。

写真へのこだわりが感じられない担当者、例えば「とりあえずスマホでパパッと撮っておきますね」程度の姿勢では困ります。掲載写真が暗かったり・歪んでいたり、そもそも枚数が極端に少ないと、それだけで買主にスルーされるリスクが高まります。逆に見栄えの良い写真を豊富に掲載できれば、閲覧数が増えて問い合わせ件数も増加する傾向があります。写真は「長い説明文より一枚の画像」の効果が絶大とも言われます。担当者がこの点を理解し、第一印象づくりに注力しているかどうかは重要なチェックポイントです。面談時に「写真撮影はどのように行いますか?」「魅力的に見せるコツはありますか?」と質問し、その回答から力の入れ具合を判断してみてもよいでしょう。写真は単なる記録ではなく販売戦略の一部であることを認識している担当者なら、安心して任せられるはずです。

ネガティブ情報を先回りして解消できているか?

どんな物件にも多少のマイナスポイントや懸念事項は存在します(例:駅から遠い、築年数が古い、周囲が騒がしい、管理費が高いなど)。優秀な担当者は、こうしたネガティブ情報を隠さずに先回りして対策・説明を行い、買主の不安を事前に解消する力を持っています。

まず、売却の打ち合わせ段階で担当者が物件のデメリットについて積極的に質問・確認してくるかに注目しましょう。良い担当者であれば「この家のウィークポイントはどこだと思いますか?」などとヒアリングし、把握した上で売出し戦略に反映してくれます。例えば日当たりが悪い部屋なら照明を工夫した写真を使う、駅遠なら近隣にバス便や商業施設があることを強調する、といった欠点を補うPRも考えてくれます。また、物件そのものの問題(雨漏り跡や設備不具合など)は事前に修繕やクリーニングを提案し、将来買主から指摘される前に対処しておくこともあるでしょう。最近では売却前にホームインスペクション(建物状況調査)を実施し、結果報告書を用意するケースもあります。これも隠れた不具合や欠陥を先に洗い出し、必要なら補修しておくか、買主に現状を説明した上で安心してもらうための施策です。

一方で、ネガティブ情報に消極的な担当者は避けるべきです。査定時に物件の欠点に一切触れなかったり、「まあそのままでも大丈夫ですよ」と安易に流すような担当者は、あとで問題が顕在化してから慌てて対処する恐れがあります。実際、「最初はデメリットを教えてくれず高値で出したが、売れないので後から“〇〇がネックなので値下げを”と言われた」というのは売主にとって不本意な展開です。そうならないためにも、最初からデメリットを正直に伝え、織り込んだ提案をしてくれる担当者を選ぶべきです。これは担当者の誠実さのみならず、その問題解決力にも関わります。例えば古家付きの物件で再建築不可の場合、何もしなければ買い手が付きにくいですが、優秀な担当者なら「再建築可能にする方法」や「要件を満たす条件や買主を探す」など具体策を示してくれるでしょう。

売却活動が始まってからも、担当者がネガティブ情報をオープンに開示しているか注視しましょう。物件広告の備考欄にマイナス面もしっかり記載しているか、内覧時に質問された際に的確に説明しているかなどです。「言わなければバレないだろう」は通用しませんし、仮に契約直前まで隠せても後で契約不適合責任のトラブルになりかねません。信頼できる担当者は「欠点も含めて誠実に伝える方が結果的に早く高く売れる」と知っています。買主側もデメリットを理解した上で納得すれば、安心して取引に踏み切れるものです。売主も「不利な情報を出すのはマイナスでは?」と心配になるかもしれませんが、担当者がそれを上回るプラスの価値を示してカバーしてくれるでしょう。例えば「築古ですが〇〇万円分のリフォーム済み」「線路近いですが二重サッシで騒音対策済み」など、懸念点に対するフォローがあれば買主の印象は格段に良くなります。

要するに、ネガティブ情報への向き合い方は担当者の力量と誠実さの試金石です。先回りして解消・説明できる担当者かどうか、査定時から販売活動まで折に触れてチェックしてみましょう。不都合な点もしっかり示しつつ解決策を提示できる担当者なら、安心して任せられるはずです。

リフォーム・新築提案で付加価値を演出できているか?

不動産の価値は現状そのままだけでなく、「将来こう変えられる」というポテンシャル(付加価値)によっても高めることができます。ここに着目し、リフォームや建替えプランの提案で物件の付加価値を演出できる担当者は、販売力が高いと言えます。

例えば、築年数の経ったマンションや戸建てを売る場合、担当者によって対応が分かれます。何もせず「現状のまま売りましょう」というだけでは、購入希望者は古い内装にマイナス印象を持つかもしれません。一方、優秀な担当者なら「〇〇万円ほど投資すればこのように綺麗になります」というリフォームプランを用意して提案したり、場合によっては売主にプチリフォームを検討するようアドバイスしてくれます。実際、売却前に数十万円〜100万円程度のリフォーム・リペアを行い物件力を高めることで、早期売却や高値成約に結びつくケースは少なくありません。

もちろん、売却前のリフォームが必ずしも必要というわけではありません。費用対効果の見極めが重要で、「かけた費用以上に売値が上がりそうか」をプロの目線で判断する必要があります。その点、信頼できる担当者は「投資金額 < 売却価格アップ」が見込める場合にのみリフォームを勧め、そうでなければ現状のまま売る戦略も提案してくれるでしょう。「リフォームすべきケース・しない方が良いケース」を経験上知っており、売主の予算や意向も踏まえた上で最適解を導いてくれるのが理想です。例えば築20年以上でフルリノベ前提の買主需要が多い物件なら、下手に中途半端なリフォームはせず現状渡しで価格を抑える方が早く売れるかもしれません。一方、築浅で少し直せば非常に魅力的になる物件なら、積極的に手直しを提案して相場以上の価格を狙う価値があります。

また、昭和期に建てられた戸建や土地の売却では新築プランの提示も付加価値演出の一つです。古家付き土地を売る場合など、担当者が建築会社と連携し「この土地に建てられるモデルプラン(○LDKの新築プラン)はこちら、建築費用は約△△万円です」といった資料を用意してくれれば、買主は購入後の具体的なイメージが湧き購買意欲が高まります。さらに「プラン次第では二世帯住宅にもできます」「駐車3台可能です」等、その不動産のポテンシャルを引き出す提案ができる担当者は頼もしい存在です。単に今あるものを売るだけでなく、「将来こうできる」というビジョンを示すことで、買主にとっての価値を上乗せできるからです。

総じて、担当者が物件の潜在価値に着目し、リフォーム・新築といった付加価値提案をしているかは重要なチェックポイントです。面談時には「何か直した方が良い所はありますか?」「購入後の活用提案などありますか?」と聞いてみましょう。的確な提案が返ってくるなら、その担当者は物件をただの箱ではなく「商品」としてプロデュースする意識を持っている証拠です。そうした販売力のある担当者に任せれば、自分の不動産も他にはない魅力を引き出してもらえる可能性が高いでしょう。

松屋不動産販売 家デパは不動産仲介の専門会社ですが、多くの不動産仲介業者はリフォームを収益の柱としていることが多く、過度に売主様へ事前のリフォームを勧めたり、買主様へ高額なリフォームを勧めたりする会社は少し注意が必要です。

詳しくはコチラの記事をご覧ください⇒リフォーム頼みの不動産仲介業者が倒産危機!不動産買う前に読んで!

コミュニケーション能力の事前検証と“乗り換え”判断

売却活動が始まってからの担当者とのコミュニケーションも、成否を分ける重要なポイントです。報告や相談がスムーズで信頼関係が築ければ安心して任せられますが、連絡不十分や対応の遅さがあるとストレスが溜まり売却にも悪影響が出ます。そこで、契約前に担当者のコミュニケーション能力を見極める質問を投げかけたり、契約後も適切にやり取りできているかを検証しましょう。また、万一担当者に不満を感じた場合の“乗り換え”(担当者変更や他社変更)の判断基準についても押さえておきます。良好なコミュニケーションを保てる担当者を選び、不満な場合は早めに見切りをつける決断力も、売主として大切な心構えです。

査定根拠・販売戦略・広告計画を問う質問テンプレ

媒介契約前の担当者面談時には、担当者の実力や対応力を測るためにいくつか質問を投げてみることが有効です。プロが薦める質問テンプレートをいくつかご紹介しますので、ぜひ活用してみてください。

- 「今回提示いただいた査定価格の根拠を教えていただけますか?」

高額査定を提示されるとつい信じたくなりますが、その数字に根拠があるか確認します。周辺の成約事例や現在の相場、物件の特徴(広さ・築年数・条件)の評価など、納得できる説明が返ってくる担当者は信頼できます。明確な根拠なく「○○万円ぐらいで大丈夫でしょう」などと曖昧な回答しかできない場合は注意が必要です。

- 「直近1年間で、この地域の物件を何件くらい売却担当されましたか?」

その担当者の地域での経験値を探る質問です。具体的な件数が出てくれば経験豊富な証拠ですし、「このエリアは○件ほど担当しまして、○LDKのマンションが△△万円で売れました」といった具体例が出れば信憑性が高まります。逆に言葉を濁すようなら実績が少ない可能性があります。

- 「この地域の不動産市況は最近どう変化していますか?」

マーケットの理解度を測る質問です。例えば「昨年から平均坪単価が○万円上がっています」「近くに新駅計画があり需要が増えそうです」といった分析が出てくれば、その担当者は市場を把握しています。一方「いや~どうでしょうね」では心許ないでしょう。

- 「想定される買主層はどのような方だと思いますか?」

担当者の販売戦略の具体性を探る質問です。優秀な担当者なら、物件の間取り・立地から「きっと○○代のファミリー層がメインターゲットです」「近くに大学があるので投資用として検討する人もいるかもしれません」など想定ターゲット像を答えられます。これに対し明確な答えが出ない場合、その担当者は戦略が練れていない恐れがあります。

- 「高く売るためにどのような販売戦略・シナリオを考えていますか?」

担当者のプランニング力を問う質問です。例えば「まず○○サイトと△△サイトに優先掲載し、早期に反響を集めます」「○週以内に反応が薄ければ価格を5%下げてテコ入れします」といった具体的な戦略が語られれば安心できます。逆に「頑張って宣伝します!」「なるべく高く売ります!」と精神論ばかりで具体策が出ない場合は不安が残ります。

- 「どの媒体にどういった広告を出す予定ですか?」

広告計画の詳細を尋ねます。SUUMOやアットホームなど主要ポータルサイトへの掲載は当然ですが、その他にチラシ投函や自社顧客への紹介、オープンハウス開催、SNS活用などどんな手段を講じてくれるのか確認しましょう。例えば「自社HPやレインズへの登録は即日行い、1週間後にはオープンハウスを企画します」など具体的スケジュールを示せる担当者は信頼できます。明確な回答がなく「広告は当社にお任せください」だけでは不透明です。

- 「この物件のデメリットは何かあるでしょうか?またその対策は?」

誠実さと問題解決力を見る質問です。デメリットについて率直に指摘し、対策案まで述べてくれれば、「この担当者は信用できる」と判断しやすくなります。逆に「特にないですね!」などと言い切る場合は見落としや説明不足の恐れがあります。

以上のような質問に対する担当者の反応を総合的にチェックしましょう。ポイントは、回答内容の質だけでなく態度や誠実さも見ることです。質問に即答できなくても「後ほど調べて詳しく回答します」と真摯な対応があれば好印象です。反対に明確な根拠なく調子の良い返事ばかりだったり、質問を嫌がる素振りを見せたりするようであれば警戒が必要です。査定時の訪問は担当者を面接する場でもあります。売主側が主導権を持って遠慮なく質問し、人柄・能力を見極めることが大切です。

報告頻度・レスポンス・合意メモで透明性を担保

媒介契約を結んで売却活動が始まったら、担当者との日々のコミュニケーションがスタートします。ここで重要なのが、定期報告の頻度・連絡レスポンスの速さ・口頭合意事項の書面化といったポイントです。これらがしっかりしている担当者であれば、最後まで透明性の高い取引が期待できます。

まず報告頻度について。通常、専任媒介契約を結ぶと担当者は2週間に1度以上の営業活動報告を行うことが義務付けられています(法律上の決まり)。しかし優秀な担当者はそれ以上に密に連絡を取ってくれるものです。例えば「毎週〇曜日に経過報告します」「内覧が入ったら当日中にフィードバックします」など具体的な報告ルールを事前に取り決めてくれるでしょう。報告内容も、問い合わせ件数・内覧予定の有無・広告の反響状況・市場動向の変化など詳細に伝えてくれます。もし担当者からこうした提案がなければ、売主の方から「週1回程度の定期報告をお願いします」と依頼しておくと安心です。それに対し渋る担当者であれば不安が残ります。定期的な進捗報告を怠らないことは信頼関係の基本です。

次にレスポンスの速さ。売却活動中、売主から担当者へ問い合わせたいことも出てくるでしょう。メールや電話をした際、迅速に対応してくれるかどうかは担当者の営業能力を測る指標でもあります。一般的にレスポンスが素早い担当者は仕事全般もテキパキして優秀だと言われます。具体的には、営業時間中の連絡には当日中または翌営業日までに返答があるのが理想です。忙しい中でも一報入れてくれる担当者は信用できますし、買主対応でも迅速であることが期待できます。一方、問い合わせに対して何日も返信がない、折り返しの電話がこないといった担当者は心配です。実際、レスポンスが遅い・悪い担当者は避けるべき要注意サインの一つです。最初の問い合わせ段階から対応スピードや文面の丁寧さをチェックし、違和感がある場合は契約を見送った方が良いかもしれません。

最後に合意メモ(書面化)の徹底です。打ち合わせや電話で話し合った内容、約束事は可能な限りメールや文書で形に残すようにしましょう。優秀な担当者であれば、口頭合意事項をすぐメールで送ってくれて、重要な取り決めは「○月○日までに○○する件、承知しました」などと文章にして確認してくれます。こうすることで双方の認識違いを防ぎ、後から「あの時言った・聞いていない」のトラブルを避けられます。例えば「広告掲載媒体一覧」「値下げ実施の条件」「内覧対応のルール」など、事前に決めたことはメールでやり取りして証跡を残しておきましょう。透明性を担保するためには記録を残すことが大事です。もし担当者が「口頭で大丈夫ですよ」「任せてください!」と記録化を軽視するようなら、こちらからお願いしてでもメールにまとめてもらう方が安心です。それでも応じないような場合は、その姿勢自体がリスクと言えます。

まとめると、こまめな報告・迅速なレスポンス・書面での確認という3点セットがしっかりしていれば、コミュニケーション面で不安はぐっと減ります。契約前の段階で「どのくらいの頻度で連絡をもらえますか?」など期待を伝えておくと良いでしょう。その問いに快く対応策を示してくれる担当者であれば、信頼に足るパートナーとして最後まで付き合っていける可能性が高いです。

危険サイン(報告欠如/返信遅延/約束反故)と変更手順

しかし、どんなに慎重に選んでも「担当者が合わない」「対応に不満がある」という事態が起こることもあります。その際に無理に我慢していると売却がうまくいかないばかりか、大きなストレスを抱えることになります。以下のような危険サインが見られたら、担当者の変更や他社への乗り換えを検討しましょう。

- 定期報告がない/報告内容が極端に薄い

専任契約なのに2週間以上こちらから連絡しないと向こうから何も報告がない、報告が来ても「特になし」の一言だけなど、情報共有を怠っている場合は黄色信号です。売主に対するフォローが不足している担当者は、買主対応も積極性に欠けている恐れがあります。「動いてくれているのか分からない」という状態が続くなら要注意です。

- こちらからの連絡への返信が遅い/来ない

質問や相談を送っても既読スルーが多い、電話しても折り返しが翌々日になる等、レスポンスが明らかに遅い担当者も問題です。売主だけでなく購入検討者からの問い合わせにも影響している可能性があります。レスポンス遅延が繰り返されるなら信用を損ねる十分な理由になります。

- 当初の約束が反故にされる

「毎週レポートします」と言っていたのに実行されない、「この広告媒体にも載せます」と言っていたのに載っていない等、担当者が約束を守らない場合は赤信号です。一度や二度のミスは事情を聞く必要がありますが、繰り返すようであれば誠意に欠ける対応と言えます。また、値下げ等重要方針を勝手に決めようとする(こちらの了承なく勝手に広告に「価格相談可」と入れる等)行為も信頼を揺るがすものです。

- 態度の変化や不誠実な対応

媒介契約を結ぶ前は丁寧だったのに、契約後に明らかに熱意が感じられなくなった、質問しても面倒くさそうに答える、など担当者の態度に失望するケースも残念ながらあります。売却活動は長丁場なので、人柄的な相性も無視できません。不安や不満を感じながら付き合うのは得策ではありません。

以上のようなサインを感じたら、早めに手を打つことが大切です。具体的な変更手順として、まず担当者個人を替えたい場合は同じ会社の別の担当者に変更を依頼できます。これは媒介契約の有無や期間に関係なく可能で、遠慮する必要はありません。「担当者を変えて欲しい」と会社の上席(店長や支店長)に申し出れば対応してもらえることが多いです。特に大手企業では担当者交代は珍しいことではありませんので、遠慮せず声を上げましょう。

もし会社自体を変えたい場合(つまり他社に乗り換えたい場合)は、基本的には現在の媒介契約を終了させる必要があります。専任・専属専任媒介の場合、契約期間は3ヶ月以内と定められており、その満了を待って更新しないのがスムーズな変更方法です。満了の1週間ほど前までに「更新しません」と伝えれば契約終了となり、改めて別の不動産会社と契約できます。一般媒介の場合は特に期間の縛りがないので、いつでも他社に依頼を追加したり、切替えたりすることができます。

ただし、契約期間の途中でも変更は不可能ではありません。担当者や会社に明らかな不誠実(報告を全くしない、虚偽を述べていた等)がある場合や、売主としてどうしても我慢できない場合は、契約解除を申し出ることも検討しましょう。媒介契約書に途中解約に関する条項(違約金など)が書かれていることがあるので確認します。多くの場合、「やむを得ない事情があるときは解除可能」とされています。実際に解除を申し出る際は、トラブル防止のため書面(メールでも可)で「○月○日付で媒介契約を解除したい」旨を通知すると良いでしょう。会社によっては引き止められるかもしれませんが、「◯◯の理由で御社とは進められません」ときっぱり伝えることも売主の権利です。

新しい会社・担当者を探す際は、これまでの反省を活かし今度こそ信頼できる相手を選びましょう。媒介契約を結ぶ前に今回紹介したようなポイントを改めてチェックし、不安を払拭してからスタートすることが肝心です。また、変更前の会社と買主候補との交渉が進んでいた場合などは少し慎重さが求められますが、そのようなケースは稀です。多くの場合は売主が意思を固めさえすれば、不満な担当者や会社を途中であっても替えることは可能です。

大切なのは、売却という大事な取引を任せる相手ですから、決して妥協しないことです。「まあこんなものか」と不満を抱えたままより、「この人なら安心だ」と思える担当者と進める方が、結果的に良い売却に繋がる確率は高まります。合わないと感じたら早めに動き、信頼できるプロにバトンタッチする。その判断も含めて、売主として後悔のない選択をしていきましょう。

【不動産のプロから一言】

不動産売却は「会社より人」で決まる世界です。会社のブランドや知名度にとらわれすぎず、ぜひ良き担当者との出会いを大切にしてください。優秀な担当者は売主様のパートナーとして寄り添い、最後まで安心できる取引を導いてくれるはずです。今回のポイントを参考に、あなたの大切な不動産を託せる「この人なら安心」という担当者を見極めていただければと思います。きっと納得のいく売却成功へ近づくことでしょう。

松屋不動産販売 家デパにお任せください

松屋不動産販売 家デパにお任せください

不動産売却は会社選び以上に“担当者選び”が成果を左右します。松屋不動産販売(家デパ)は、この前提に立ち、査定依頼の前段で相場観を整えるところから、販売計画、交渉、契約・引渡しまでを一貫して伴走します。転勤・債務弁済・離婚など事情の異なる売主さまそれぞれに、期限と価格のバランスを踏まえた最適解をご提案します。

私たちの強みは、第一に情報公開の透明性です。担当者の顔が見える情報発信とともに、査定根拠(近隣成約事例、在庫状況、物件特性)を資料で明示し、メリットだけでなく懸念点も最初に共有します。第二に販売力。写真の第一印象設計(撮影・見せ方の工夫)、懸念点の先回り開示と対策、必要に応じたリフォーム提案と価格戦略の連動で「選ばれる物件」へと磨き上げます。第三にコミュニケーション能力。報告頻度やレスポンス水準を最初に取り決め、合意事項はメモで可視化。意思決定のストレスを最小化し、売却の全工程を見える化します。

リスク管理も徹底します。告知事項や契約不適合責任、ローン特約などの論点を事前に洗い出し、初動2週間の反響状況を共有して機動的に打ち手を更新。安易な値引きに頼らず、条件調整(引渡時期・残置・軽微修繕 等)で実質価格を守ります。他社で検討中の方や、進行中で不安を感じている方のセカンドオピニオンも歓迎です。

「高く・早く・安全に」—その実現には、担当者の情報公開、販売力、コミュニケーションが要です。まずは現実的な相場観づくりと机上査定のご相談から、お気軽にお声がけください。

不動産購入のご相談はコチラ

不動産売却のご相談はコチラ(愛知・静岡)