2025/09/23(火)

不動産が「売れない」—半年・1年停滞から最短で売り切る実務対処法

「内覧はあるのに申し込みが入らない…原因も対処法も見当がつかない」

「不動産売却が長引きそうで不安。何から変えるべきか、正解を知りたい」

不動産売却で“売れない物件”になってしまった方へ。まずは原因の見極めと順序立てが鍵です。本稿では、価格を下げるタイミングと幅の設計、物件種別の変更による需要の取り込み、業者買取の使いどころ、仲介会社変更や一般媒介に切替する際の判断基準まで、再現性の高い対処法を体系化。広告・内覧・法務を含む実務チェックリストと60/90/180日の行動計画で、無駄な長期化を防ぎ、高確度の成約へ導きます。

監修者

松屋不動産販売株式会社

代表取締役 佐伯 慶智

住宅・不動産業界での豊富な経験を活かし、令和2年10月より松屋不動産販売株式会社にて活躍中。それ以前は、ナショナル住宅産業(現:パナソニックホームズ)で8年間、住友不動産販売で17年間(営業10年、管理職7年)従事。

目次

まずは現状を可視化する――原因診断と全体戦略の立て方

不動産がなかなか売れない場合、まずは現状を数字に基づいて正確に把握することが非常に重要です。その上で、価格や売り方など原因を切り分け、全体的な戦略を立てましょう。売れない原因を見誤れば無駄な策を講じてしまいかねません。何が問題かを正確に掴み、それに沿った的確な対策を講じることが成功への近道です。闇雲に動くのではなく、データに基づく冷静な診断から始めましょう。それが売却成功への第一歩となるでしょう。

反響・内覧・申込・滞留・価格乖離を数値で捉え、現状を正確に把握する

売却活動の現状を把握するため、まずは反響数(問い合わせ件数)や内覧実施数、購入申込の有無などを数値で洗い出しましょう。掲載開始からどれくらい経過しているか(滞留期間)も確認します。また、想定していた価格と市場での成約価格との差(価格乖離)がどの程度あるかも分析ポイントです。例えば問い合わせがほとんど来ていない場合は広告の露出不足や価格設定が原因かもしれませんし、内覧はあるのに申込に至らない場合は物件自体の印象や価格がネックになっている可能性があります。このように各指標を数値で捉えることで、売却プロセスのどこで滞っているかを正確に把握できます。

リーマンショック以後で、売出しから2~3週間で契約になる物件の大まかな数値は、新規でのお問合せが10件以上入り、その内3組がご見学に至り、1組の方とご契約になる。実務経験からこのような数値で契約に至りますので、まずは、この数値を基に比較していくと、ご自身の物件の何がいけないのかが見えてくると思います。

※なぜ?リーマンショック以後としたかと言うと、リーマンショック以前は広告媒体が新聞折込み中心であった事と、新規の反響数は昨今の2倍以上あったためです。それは、興味本位でご近所の方がチラシを見て、見学に来られていたことに起因します。

「価格・売り方・物件条件・体制」を切り分けて、詰まりの所在を明確にする

現状データを基に、問題の所在を大きく四つの要因に分類して考えます。第一に「価格」面の問題:設定価格が相場より高すぎて敬遠されていないか。第二に「売り方」面の問題:広告の内容や宣伝方法、内覧時の対応など販売手法に改善の余地はないか。第三に「物件条件」面の問題:築年数や設備、立地条件など物件そのものに買い手が不安を感じる点はないか。第四に「体制」面の問題:依頼中の不動産会社の営業姿勢や媒介契約の形態(専任か一般か)に問題がないかです。それぞれの観点でチェックし、ボトルネックがどこにあるのか明確にしましょう。原因を的確に特定できれば、講じる対策も見えてきます。

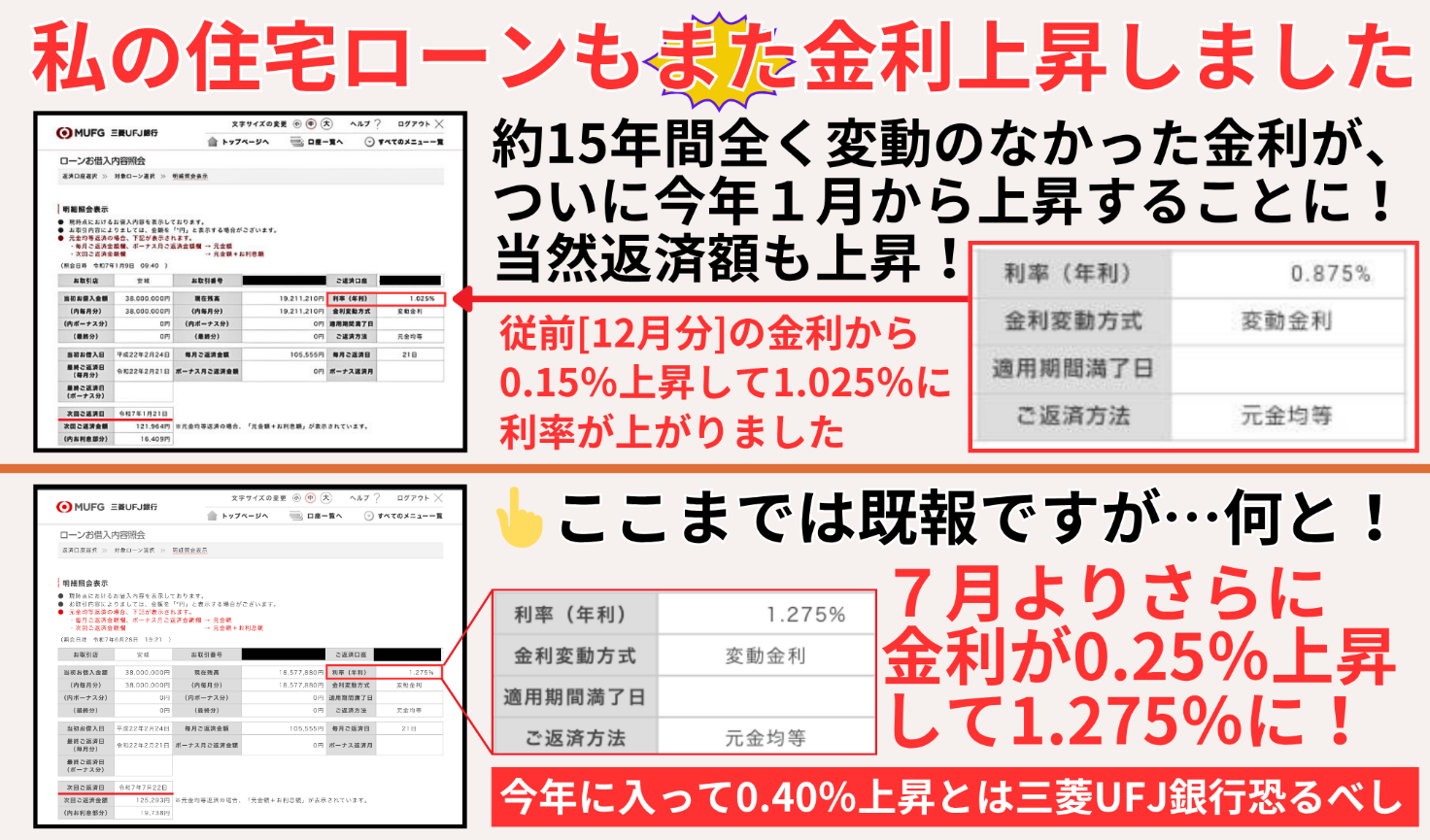

季節性や金利、学区や競合在庫など、外部要因の影響を冷静に織り込む

売却の進捗には、物件や販売方法以外の外部環境も影響します。季節的な需給変動はその典型で、引っ越し需要が高まる春や秋に比べ、真夏や年末年始は市場の動きが鈍くなります。また、金利上昇局面では購入者の借入負担が増えるため、全体的に買い控えが起きて売れにくくなる傾向があります。さらに、学区の人気度や近隣で似た物件が多数売り出されている競合在庫の状況も考慮しましょう。これら外部要因で一時的に反響が落ちている場合もあります。焦って誤った手を打つのではなく、市場環境を冷静に分析しつつ戦略を練ることが大切です。

銀行が教えない「住宅ローン変動金利型」の真実!驚愕の5年後返済額

仮説→施策→計測→是正を30日単位で回す、効果検証の進め方

原因に関する仮説を立てたら、それに対する施策を講じて結果を計測し、必要に応じて修正するというPDCAサイクルを短期間で回しましょう。具体的には、まず想定した原因に対して対策を実行し、数週間からひと月程度様子を見て問い合わせ数や内覧数などの変化を確認します。改善が見られなければ仮説が誤っていた可能性が高いので、別の仮説に基づく施策へと切り替えます。30日ごとに検証と軌道修正を繰り返すことで、漫然と待って時間を浪費することなく、売却成功に向けて迅速に手を打っていくことが可能になります。

値下げは“いつ・どれだけ”行うか――価格再設計を合理的に決める

販売価格の見直し(値下げ)は、売却戦略の中でも特に慎重に判断すべきポイントです。しかし、安易に値下げしすぎれば損失となり、渋りすぎれば売却の機会を逃す恐れがあります。適切なタイミングと適切な幅で値下げを行うことで、無駄な待機期間を減らし早期売却の可能性を高められるでしょう。根拠を持って価格を見直せば、後悔の少ない売却につながります。ここでは、合理的に価格を再設計する方法を考えます。その際に押さえておきたいポイントを解説します。

近隣成約・競合在庫・期待利回りを基に、相場とのズレを客観的に測る

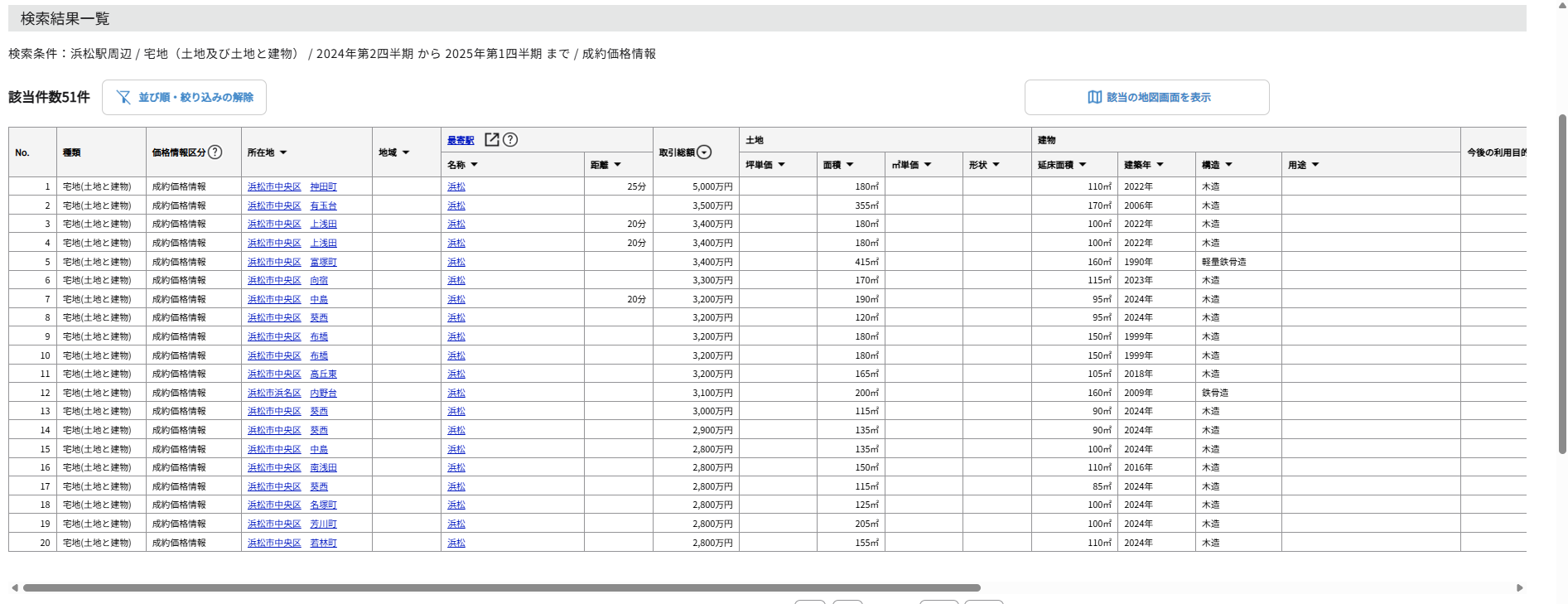

まず現在の売出価格が相場から乖離していないか、客観的なデータで検証しましょう。近隣で最近成約した類似物件の価格を調べ、自分の物件と比較します。同時に、いま市場に出ている競合物件の価格帯や売れ行きもチェックします。さらに、投資用としての側面がある物件なら、想定家賃から逆算した期待利回り(年間利回り)が一般的な水準に達しているかも重要です。こうした情報に照らして、自身の設定価格が周辺相場と比べて割高なのか適正なのかを見極めます。例えば近隣相場より明らかに高ければ値下げを検討すべきですし、相場並みでも売れない場合は物件条件に何かネックがあるのかもしれません。

なお、近隣相場・取引事例などは国土交通省が運営する不動産情報ライブラリで確認出来ます。

引用元:国土交通省>浜松駅周辺

不動産情報ライブラリの利用方法や活用方法は、過去のコラムをご参照ください。

土地ならば自ら金額を算出することが出来ます⇒自分で出来る土地価格査定!公示地価・路線価等で誰でも即算出可能

初動・中間・90日目の節目で、段階的に価格を見直す設計にする

値下げのタイミングは、売却開始からの経過日数に応じて計画的に設定します。一般的に、売却開始後しばらく(2〜3週間程度)で十分な反響が得られなければ、早めに最初の価格見直しを検討します。その後、開始から1〜2か月(中間段階)で市場の反応を改めて評価し、必要に応じて二度目の価格調整を行います。そして、掲載から約90日が経過する節目は大きな転換点です。物件情報が市場で「長期在庫」と見なされ始める時期でもあるため、この段階で思い切った価格改定や販売戦略の練り直しを実施します。初動・中間・90日目という節目ごとに段階的に価格戦略を見直すことで、タイミングを逃さず効果的な値下げが行える設計にしましょう。

検索レンジと価格帯の壁を意識し、端数や上限フィルターを味方につける

値下げ幅を検討する際、不動産ポータルサイトでの検索条件レンジも考慮しましょう。多くの購入希望者は価格帯で検索条件を設定しています。そのため検索上限ぎりぎりに中途半端に高い価格を付けていると、候補から除外されてしまいます。例えば上限3,000万円で物件検索する人が多いエリアで3,050万円と設定していると、その50万円差で検索結果に表示されなくなります。こうした「価格帯の壁」を意識し、検索上限にかからないギリギリの端数価格(例えば2,980万円など)へ調整する戦略は有効です。自分の物件が属する価格帯と、買い手が設定しがちな検索レンジを踏まえて、値下げ後の価格ができるだけ多くの検討者の目に留まるよう工夫しましょう。

固定費と機会損失を金額化し、納得感のある下げ幅を導き出す

値下げに踏み切れない場合は、現状維持にかかるコストを具体的に算出してみましょう。売却を待つ間にも、住宅ローンの利息やマンションの管理費・固定資産税など維持費は毎月発生しています。例えば毎月の維持費が5万円なら、半年遅れることで約30万円もの支出増になる計算です。また、その間、本来は次の住み替えや投資に回せたはずの資金が拘束されていること自体が機会損失と言えます。こうした「見えない損失」を金額で把握すれば、早期売却のメリットがより明確になり、値下げによって減少する金額との差も冷静に比較できます。

売り方を変える――広告・内覧・囲い込みを総点検して再起動する

価格面だけでなく、「売り方」を見直すことで売却活動が大きく改善する可能性があります。一度立ち止まり、広告の内容や内覧対応、仲介業者の動きなど販売手法全般をチェックしましょう。売主としての見せ方や対応次第で購入希望者の反応が変わることもあります。小さな工夫の積み重ねが大きな成果に結びつくでしょう。情報発信と現地対応を刷新することで、停滞した売却活動に再び弾みをつけることができます。販売手法の再点検が売却成功への突破口になるかもしれません。

一次情報を磨き、写真・動画・3Dツアーの品質基準を満たす広告に刷新する

購入検討者が最初に目にする物件の広告(一次情報)の質を高めます。物件写真は明るく広角で撮影されたものに差し替え、できるだけ多くの魅力が伝わるようにしましょう。可能であればプロのカメラマンに依頼するのも有効です。併せて、室内や周辺環境の動画、360度カメラによる3Dバーチャルツアーなどを導入し、現地に行かなくても物件の雰囲気が伝わるコンテンツを充実させます。間取り図やキャッチコピーも見直し、誤字脱字はもちろん、見る人が直感的に魅力を感じる表現にブラッシュアップします。写真もできる限り多数掲載し、質・量ともに充実した広告に刷新することが大切です。

写真撮影のポイントは、明るい部屋はより明るく、広い部屋はより広く映るように工夫をしていきます。

・晴れた明るい日中に撮影をおこなう

・電気が通っているなら照明もつける

・あまり生活感が出過ぎないようにする

・家具のレイアウト変更も考える

・家人や撮影者も映らないようにする

・広い部屋は対角線で撮影する

クリーニングや脱臭、採光と動線の工夫で、内覧時の印象を確実に高める

現地での内覧対応も売り方の重要なポイントです。内覧時には、物件を最高の状態で見てもらえるように準備しましょう。まず徹底的にクリーニングを行い、床や窓、キッチン・バスルームなど隅々まで清潔にします。ペット臭や生活臭がある場合は専門業者による脱臭作業も検討します。室内は事前に十分換気し、照明を全て点灯させて明るく保ちましょう。カーテンを開けて自然光を取り入れ、部屋全体が爽やかに見えるよう工夫します。また、内覧時の見学動線にも配慮が必要です。家具の配置を見直してスムーズに各部屋を回れるようにし、狭い空間でも圧迫感を減らします。売主自身が案内する場合は笑顔で丁寧な応対を心がけ、物件の良さを過不足なく伝えましょう。こうした細かな工夫の積み重ねが内覧者に与える印象を大きく向上させ、購入申込につながる可能性を高めます。

ちなみに、リビングに入った瞬間の見学者の反応を是非見てください。それで大体その方が買うか買わないかが分かります。楽しそうに上を見ていたら好感触、つまらなさそうに下を見ていたり・コンコンと壁を叩いていたりすると不評といった感じです。ご案内した物件に、あこがれを抱いているか?嫌悪感を抱いているのか?その瞬間に答えが出ます。

レインズとポータルの露出を最適化し、囲い込みの芽を事前に摘み取る

売却活動が停滞している場合、不動産会社による情報公開状況も見直しましょう。専任媒介契約であれば、不動産業者間の流通サイト「レインズ(REINS)」への物件登録が義務です。登録内容が不十分だったり更新が遅れていたりしないか確認します。さらに大手の不動産ポータルサイト(SUUMOやHOME’Sなど)への掲載状況や情報更新頻度もチェックしましょう。魅力的な写真やキャッチコピーに刷新し、情報をこまめに更新するだけでも新着物件のように目に留まりやすくなります。もし現在依頼している会社の動きに不安がある場合は、契約形態の変更も選択肢です。囲い込み(他社に物件情報を公開せず自社だけで買主を囲い込む行為)が疑われるなら、一般媒介に切り替えて複数の仲介会社に依頼し、情報露出を最大化しましょう。

囲い込みについてはコチラをご覧ください⇒不動産売買仲介における囲い込みの具体例とその対処法をサクっと解説

学区・交通・収益化可能性など、買い手の関心軸に沿った訴求へと組み替える

広告やセールストークも、買い手のタイプに合わせて訴求ポイントを変えてみましょう。たとえばファミリー層には学区の良さや周辺環境、単身者には駅からの距離や生活利便性、投資目的の買い手には将来的な賃貸需要や民泊・シェアハウスへの転用可能性など、それぞれ響きやすい観点があります。自分の物件が持つ特徴を改めて洗い出し、今までとは異なる切り口で価値を伝えることが重要です。一度試した広告やアピール方法で反応が薄かった場合も、別の視点から物件の魅力を伝え直すことで新たなターゲット層の興味を引ける可能性があります。

土俵を変えて需要を取りにいく――物件種別の変更で活路を拓く

売却が難航する場合、視点を変えて物件そのものの提供方法を見直すことも検討しましょう。同じ物件でも、売り方や契約条件を工夫することで別の需要を開拓できるケースがあります。現状の枠にとらわれず、新たな視点で物件の価値を見直してみましょう。物件のポジショニングを変える発想で、従来狙っていなかった層にリーチできる可能性もあります。戸建・マンション・土地など種別ごとの柔軟な視点で、停滞状態を打破する戦略です。

戸建は「古家付き土地」「更地渡し」「貸家付き」など、出口を再定義する

一戸建て住宅が売れない場合、発想を転換して購入希望者の「出口(利用目的)」を変えてみます。築古の戸建で建物価値がほとんどない場合は、更地を探している人向けに建物付きのまま土地として売り出す方法があります(古家付き土地)。買主が契約後に自由に解体・建て替えできる状態です。逆に売主側で契約後に解体し、更地にしてから引渡しをする「更地渡し」にすれば、解体の手間を嫌がる買主にもアピールできます(解体費用は販売価格に反映させる必要があります)。また、投資家向けに「貸家付き」とする手もあります。現在空き家であれば先に賃借人を付けて収益物件化し、家賃収入が得られる状態で売却すれば、購入後すぐ収益が上がる物件として魅力を高められます。戸建というカテゴリにとらわれず、土地や投資物件として需要を探ることで、新たな買い手層の興味を引き出せるでしょう。

区分マンションは賃貸付けと利回り提示で、投資商品として訴求し直す

区分所有マンション(一室売りのマンション)の場合、自分が住む実需層だけでなく投資家層にも目を向けましょう。特に築年数が経っている物件や狭小ワンルームなどは、居住用としては敬遠されがちでも賃貸用の投資商品としてなら需要が見込める場合があります。具体的には、現在空室なら先に信頼できる借主を見つけて賃貸物件とし、その状態で売り出します。既に入居者がいることで、買主は購入後ただちに家賃収入を得られる安心感を持てます。また、想定賃料と販売価格から算出した表面利回り(例:「現行家賃ベースで利回り10%」など)を明示し、投資判断の材料を提示しましょう。マンション売却=居住希望者への販売という前提を外し、投資目線で訴求し直すことで、新たな需要の掘り起こしにつながります。

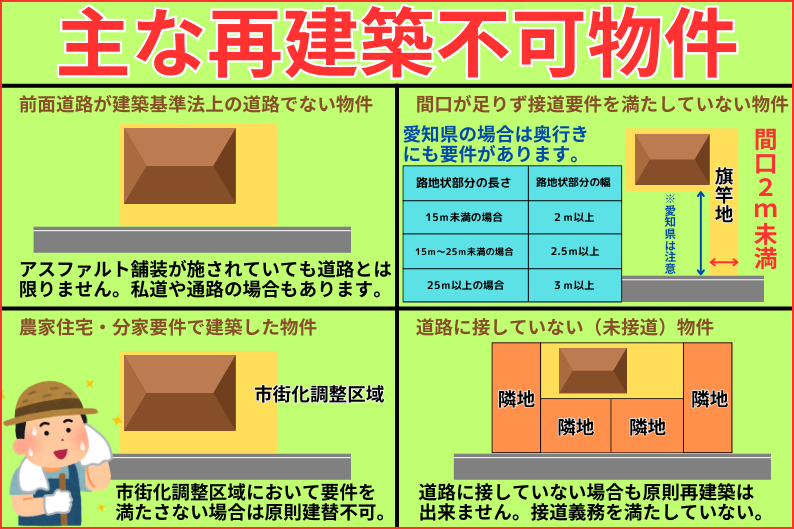

再建築不可や狭小・変形地は、法規と規制を整理して不安を解消する

法律上の制約がある物件や土地の形状が特殊な物件も、工夫次第で活路が見えてきます。例えば道路幅の要件を満たさず再建築不可となっている物件や、極端に狭小な土地・変形地は、一般の買主には敬遠されがちです。しかし、こうした物件こそ、ポイントを整理して丁寧に情報提供することが重要です。まず再建築不可の場合、既存建物の増改築が可能か、将来的に建替えが全く不可能なのか、道路条件をクリアする方法がないかなど、法規上の論点を明確に説明します。狭小・変形地であれば、建築プランの一例を専門家に作成してもらい「このような建物なら建てられる」と具体像を示すのも有効です。また、隣地との境界問題や越境物(塀や樹木など)の懸念があれば事前に解消しておきましょう。こうした準備により、「不安材料はクリア済みです」と買い手に示せれば、特殊な条件の物件でも前向きに検討してくれる層にアピールできます。

再建築不可物件についてはコチラ⇒【不動産のプロが直伝】再建築不可物件とは?融資利用の可否と再生術

住宅から事務所・倉庫・シェア利用へ、転用可否と手続きを丁寧に詰める

現在は住宅として利用している物件でも、用途変更によって売却先の幅を広げられないか検討します。例えば戸建住宅を小規模なオフィスや塾、作業場などに転用できれば、自宅を探す層以外に事業用途を考える層にも売却できます。ただし用途変更には自治体の条例や用途地域の制限があるため、事前確認が欠かせません。住居専用地域では事務所利用が難しいなどの規制があり、マンションなら管理規約の制限も確認します。転用が可能な場合は、消防法に基づく設備追加や各種届出など必要な手続きを整理し、買主に「どうすれば可能か」を示せるよう準備しましょう。丁寧にシミュレーションしておけば、新たな活用アイデアが現実味を帯び、売却のチャンスが広がります。

体制を見直す――仲介会社の変更と一般媒介の運用で成果を引き上げる

売却活動が長期化している場合、依頼中の不動産仲介会社や契約形態そのものを見直すことも有効です。ときには仲介会社の乗り換えが停滞打破の決め手になる場合もあります。担当者や媒介契約の選択次第で、販売活動の質や情報拡散の範囲が大きく変わるためです。仲介会社との信頼関係や情報拡散の体制次第で売却結果は大きく変わります。信頼できるパートナーに任せ、最適な体制で臨むことで、停滞していた売却に新たな展開をもたらしましょう。

活動報告や提案履歴を精査し、担当会社の本気度と改善余地を見極める

現在依頼している仲介会社のこれまでの活動内容を振り返り、その熱量や工夫の度合いを評価してみます。定期的に受け取っている活動報告があれば、問い合わせ件数や内覧数、広告掲載状況や内覧者からのフィードバックなどを確認しましょう。また、担当者から提案された改善策やアドバイス(価格の見直し提案、写真の差し替え提案など)の履歴も洗い出します。これらの情報から、現在の仲介会社がどれだけ積極的に販売活動に取り組んでいるかが見えてきます。もし報告内容が曖昧で有効な提案もほとんどないようなら、本気度が低いか能力が不足している可能性があります。

一方で色々と提案してくれていたのに売主側が実行していなかった場合、改善余地は自分にもあると言えるでしょう。客観的に振り返り、仲介会社と自分双方の取り組み状況を見極めることで、次の一手(このまま任せるか、他社に切り替えるか)の判断材料にします。

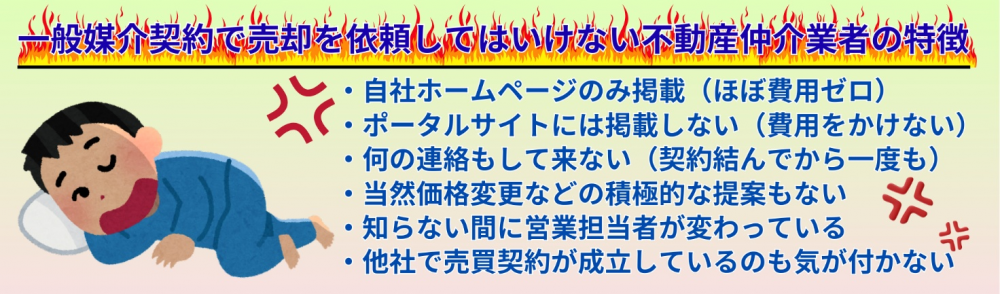

専属専任・専任・一般を使い分け、乗り換えの最適なタイミングを逃さない

媒介契約には1社に任せる専任(専属専任を含む)と、複数社に依頼できる一般媒介があり、それぞれメリット・デメリットがあります。専任契約は担当会社に責任感が生まれますが情報が限られ、一般媒介は広く情報を出せますが各社の動きが分散しがちです。現在専任で反響が伸び悩むなら契約満了を機に一般媒介へ切り替えるのも一案です。逆に一般媒介で効果が薄い場合は、信頼できる1社に専任で任せてみるのも有効でしょう。重要なのは、状況に応じて契約形態を見直し、切り替えのタイミングを逃さないことです。

媒介型式も担当会社選びもとてもだいじです⇒不動産売却は媒介契約で差がつく!媒介契約の中身を徹底解説

一般媒介では主担当を定め、情報集約と重複内覧の管理を徹底する

複数の不動産会社に依頼する一般媒介で売却活動を行う場合、売主自身が情報を集約・管理する役割を担う意識が大切です。まず信頼できる1社を主担当として定め、定期的に進捗状況をヒアリングして他社からのフィードバックも共有してもらうのも一つの手です。また、複数の仲介会社から内覧希望が入った際に、同じ買主が重複して別々の会社経由で来てしまうケースも考えられます。そうした混乱を避けるため、内覧日程の調整は売主または主担当の会社が中心となって行い、「○月○日にA社経由で内覧予定」といった情報を他の依頼先とも共有しましょう。一般媒介は情報拡散力に優れる一方で管理が散漫になりやすいため、売主がハブとなって全体を統制する姿勢が欠かせません。

面談では戦略・囲い込み回避・価格設計・引継ぎ計画を具体的に確認する

新たに仲介会社への乗り換えを検討する際や、現在の担当者と戦略見直しの打ち合わせを行う際には、いくつか具体的なポイントを確認しましょう。まずは今後の販売戦略について具体策を提案してもらいましょう。広告方法やターゲット設定、内覧会の実施などのプランを聞き、適切か見極めます。次に、囲い込みを行わず、他社からの問い合わせにも迅速に対応するよう念押ししておきます。価格見直しの時期や幅の方針も事前にすり合わせておきましょう。また、前任からの引継ぎとして、レインズへの再登録やポータルサイト掲載の移行など、移行段取りも確認が必要です。こうした点を事前に打ち合わせておけば、仲介会社との認識違いによる時間ロスを防ぎ、よりスムーズに売却活動を進められます。

速度を最優先する――業者買取・買取保証という現実解を正しく選ぶ

事情により急いで売却したい場合や、長引く売却活動による損失を避けたい場合、不動産会社による直接買取や買取保証を検討するのも一つの手です。多少価格が下がっても早期に現金化したい場合、買取制度の活用は大きなメリットとなります。一般市場で売りにくい物件でも買取なら迅速に処分できる可能性があります。時間を味方につけるのではなく、スピードを優先する現実解として、これらの制度を正しく理解し、自身の状況に合った選択をしましょう。

即時買取・買取保証・買取再販の違いを理解し、場面に応じて使い分ける

不動産会社による「買取」にはいくつか形態があります。まず「即時買取」は、仲介を通さず不動産会社(買取業者)が直接物件を買い取る仕組みです。売却額は相場より低めになりがちですが、早ければ数日〜数週間で現金化できるメリットがあります。次に「買取保証」は、一定期間通常の仲介で買主を探し、売れなかった場合にあらかじめ取り決めた価格で不動産会社が買い取ってくれる制度です。期間内に高値で売却できる可能性を探りつつ、最終的には確実に売却できる安心感があります。そして「買取再販」は、不動産会社が物件を買い取った後、自社でリフォーム・リノベーションを施して再販売するビジネスモデルのことです。売主から見れば買取再販業者への即時売却と実質的に同じですが、業者は転売利益を見込んで買い取るため買値は抑えられます。これらの仕組みを理解し、「時間を買う」選択肢として自分の状況に最適なものを使い分けましょう。

再販原価と粗利、在庫回転の考え方から、買取価格の妥当性を読み解く

業者買取を利用する際は、提示された買取価格が適切かどうか判断するために、買い取る側の視点を知っておきましょう。不動産買取業者は購入後にリフォーム費用などを投じ、再販売して利益を得ることを目的としています。そのため買取価格は「再販予想価格−改装費−諸経費−利益」という形で決まります。当然ながら業者には在庫リスクがあるため、早期に転売できないリスクが高い物件ほど利益幅を多めに見積もり、低い価格で買い取ろうとします。需要が高くすぐ売れそうな物件なら、比較的高めの価格を提示してくることもあります。提示額に納得がいかない場合は他社の買取査定も取り寄せ、相場感をつかむことも大切です。複数社の提示額が近しい水準であれば妥当と言えますし、一社だけ極端に低ければ交渉や見送りの余地があるでしょう。買取価格の裏にある業者の算定ロジックを意識すれば、提示条件の妥当性を冷静に読み解けるようになります。

残置物や境界未確定、告知事項や既存不適格でも成立する条件を把握する

一般の買主が敬遠するような条件付き物件でも、買取業者であれば柔軟に対応してくれるケースがあります。例えば家財道具など不要品が大量に残ったままの「残置物あり物件」でも、業者買取なら「残置物は売主にて処分不要」という条件で進められることが多いです。また境界確定が済んでいない土地や、敷地内に他人の通行権が設定されている土地など、権利関係が複雑なケースも業者が引き取って必要な手続きを代行してくれることがあります。いわゆる心理的瑕疵物件(事故物件)や、建築基準法の既存不適格物件(現在の法規では適合しないが既存建物は使用可)も、一般市場では売りにくい反面、買取業者は一定の減額を織り込みつつ取引に応じる場合があります。もちろんその分買取価格は安くなりますが、普通の売却ではハードルが高い物件ほど、業者買取という選択肢が有効になる場面があるのです。

時間価値と二重コスト、住み替え資金まで含め、仲介との損益を比較する

業者買取と仲介売却を比較検討する際、単純に売却価格の高低だけでなく総合的な損益を考慮しましょう。仲介で売却が長引けば、住宅ローンや固定資産税などの維持費がかさみます。新居を先に購入済みなら旧居と新居の二重ローン(または家賃)の負担も重くなり、売却代金を次の購入資金に充てる計画なら新居取得のタイミングにも影響します。これに対し、業者買取なら早期に売却が確定するため、持ち続けるコストや機会損失を大幅に削減できます。時間や二重コストも考慮に入れて、仲介と買取のメリット・デメリットを冷静に比較しましょう。

行動計画で売り切る――60日・90日・180日の実行とリスク管理

ここまで検討した各種の対策を踏まえ、最後に具体的な行動計画を立てて売却完了まで走り切りましょう。売却活動は長期戦になるほどリスクやコストが増すため、60日、90日、180日といった節目を意識してプランニングすることが大切です。いつまでに何をするか目標を区切ることで、停滞を防ぎ着実に前進できます。計画的に施策を実行し、想定外の事態にも備えることで、確実に売り切る道筋をつけます。また、資金計画や法的な準備も並行して進め、リスク要因を事前に潰しておくことも重要です。

診断・広告刷新・価格見直し・種別再設計・体制見直し・出口選択の工程表を描く

まず、今後の工程表(スケジュール)を作成します。売却開始から60日、90日、180日といった主要な節目までに何を行うかを時系列で整理しましょう。例えば、1〜30日目に現状診断と広告内容の刷新を行い、30日目頃に初回の価格見直しを検討します。60日目までに内覧結果を踏まえて物件の訴求ポイントや種別変更を再検討します。反響が薄い場合は90日目を目処に仲介会社の変更や価格の大幅見直しなど大きなテコ入れを実施します。そして半年(180日目)経っても成約に至らなければ、業者買取など最終手段を検討します。こうした工程表をあらかじめ描いておくことで、行き詰まりを感じることなく常に次の一手を打ち続けられるでしょう。

告知・インスペクション・境界と越境・書類精度など、法務を先回りで整える

売却プロセス後半で問題とならないよう、法務面や物理的な不安要素には先手を打って対処しておきます。心理的瑕疵など告知すべき事項がある場合は、事前に専門家に相談の上で買主に提示する書面を用意します。必要に応じて耐震診断や建物状況調査(インスペクション)を実施するのも有効です。結果を開示すれば買主の不安を軽減できますし、不具合が見つかれば先行補修するか価格交渉に備える判断材料になります。また、土地の境界確定が曖昧なら測量士に依頼して境界標を明示しておきましょう。隣地との越境物(屋根のはみ出しや塀の越境など)があれば、売却前に話し合って解消しておくことも大切です。さらに登記簿や権利証、建築確認書類、マンションなら管理規約や維持費関係の資料など、引き渡しに必要な書類も早めに整理・取得しておきます。こうした準備により、契約段階で思わぬトラブルが発覚して商談が破談になる事態を防げます。

住み替えローンやブリッジ、一時賃貸化やリースバックで資金繰りを再設計する

売却が長期化する場合に備え、資金計画も柔軟に見直しておきましょう。住み替え先の購入を売却代金でまかなう予定だった場合、売却が遅れると新居の支払いに支障を来す可能性があります。その対策として、売却前に新居取得が必要なら「住み替えローン」や一時的なブリッジローンの利用について金融機関に相談します。また、早く現金化したいが価格を大きく下げたくない場合、一時的に現在の家を賃貸に出して家賃収入を得ることで時間を稼ぐ方法もあります(ただし賃貸中は自分で住みたい買主への売却が難しくなる点に注意)。他にもリースバックを活用し、一旦自宅を売却して資金化しつつそのまま賃借人として住み続ける手法も検討できます。こうした資金繰り策を組み合わせ、多少売却時期がずれ込んでも新居購入や生活に支障が出ないようにシミュレーションしておくと安心です。

全面リフォームや安易な解体、空き家長期化や根拠なき“待ち”を確実に避ける

売却が進まない焦りから、避けるべき行動にも注意しましょう。まず、なかなか売れないからといって高額な全面リフォームに踏み切るのは慎重に検討すべきです。リフォーム費用分だけ販売価格が上がる保証もありません。買主は自分好みに改装したいことも多いため、売主の大規模リフォームがかえって無駄になる可能性もあります。同様に、古い家付き土地が売れないからと安易に建物を解体して更地にするのも注意が必要です。解体費用がかさむ上、それまで建物があったからこそ買いたいと思っていた顧客層を逃す可能性もあります。また、売れない家を放置して長期間空き家にするのは、資産価値の低下や近隣トラブルの原因になります。適切に管理しながら売却を続けるか、早めに別の活用策を検討しましょう。そして何より、明確な根拠もなく「待っていればそのうち良い買い手が現れるはず」と先延ばしにするのは避けるべきです。市場環境や物件の魅力が劇的に向上しない限り、時間だけが過ぎて状況が悪化するリスクが高いためです。冷静な判断と行動で、無駄な遠回りをしないようにしましょう。

松屋不動産販売 家デパが提供する伴走支援で、査定から出口まで一気通貫で進める

最後に、ここまで述べてきた診断や戦略立案・実行を一人で行うのが難しい場合は、不動産売却のプロにサポートを依頼することも検討してください。松屋不動産販売株式会社の「家デパ」では、査定から売却完了(出口)まで不動産売却のプロが一貫して伴走サポートします。

物件分析による適切な価格設定、効果的な広告展開や内覧対応、契約条件の調整や法務チェック、万一の場合の買取保証提案まで、一通りのプロセスをカバーしています。専門家の客観的な視点と豊富な経験を活用すれば、当記事で紹介したような多岐にわたる施策もスムーズに実行できるでしょう。不動産売却にお困りの際は、ぜひ家デパにご相談ください。大切な不動産の売却成功をサポートいたします。

不動産の購入、住替え・買換えの物件探しはコチラのホームページをご利用ください。