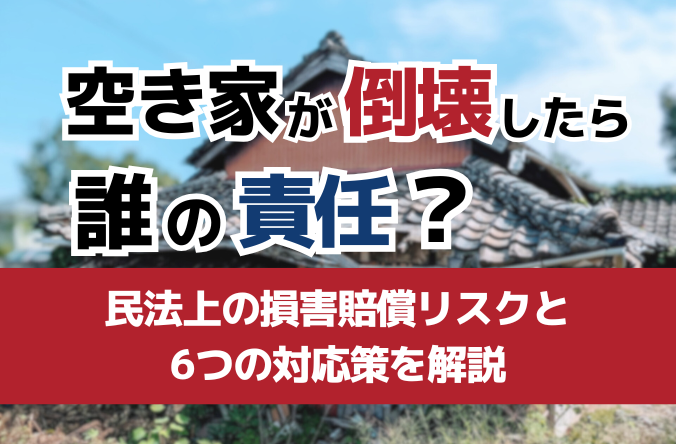

「空き家が倒壊したら責任は誰が負う?」

「空き家の損害賠償の事例は?」

このような不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

特に空き家は管理の手が行き届かず、思わぬトラブルにつながることもあります。

「まだ大丈夫」と思って放置していた結果、責任を問われるケースも多いです。

実際、空き家が倒壊してしまった場合、その責任は所有者にあるとされるのが原則です。

民法上の「工作物責任」に基づき、通行人や隣家に損害を与えた場合には損害賠償を請求される可能性もあります。

さらに、空き家を放置し続けると「特定空家」に指定され、行政からの指導や税制上の優遇解除といったリスクも発生します。

本記事では、空き家倒壊によって所有者が負う可能性のある法的責任や損害賠償リスク、放置することで起こり得るトラブルの具体例を紹介。

あわせて、倒壊を防ぐために実施しておきたい6つの対応策についても具体的に解説します。

所有者として何をすべきかを明確にすることで、安心して空き家問題に向き合えるはずです。

行政指導や損害賠償といった大きなトラブルを避けるためには、「知らなかった」では済まされない責任をしっかりと理解することが大切です。まずはこの記事でリスクと対策の全体像を把握し、早めの行動を心がけましょう。

この記事でわかることは以下の通りです。

- 空き家倒壊による被害は所有者責任が問われる

- 空き家の放置により発生し得るリスク8つ

- 空き家の放置による損害賠償の事例

- 空き家の倒壊・責任トラブルを防ぐ7つの対応策

監修者

松屋不動産販売株式会社

代表取締役 佐伯 慶智

住宅・不動産業界での豊富な経験を活かし、令和2年10月より 松屋不動産販売株式会社 にて活躍中。それ以前は、ナショナル住宅産業(現:パナソニックホームズ)で8年間、住友不動産販売で17年間(営業10年、管理職7年)従事。

目次

空き家倒壊による被害は所有者責任が問われる

空き家を放置したことにより建物が老朽化して倒壊した場合、所有者が損害賠償責任を問われる可能性があります。

民法第717条では「土地の工作物の設置や保存に瑕疵がある場合、占有者または所有者が損害を賠償する責任を負う」と定められており、空き家もこの「工作物」に該当します。

つまり、管理不十分によって倒壊し、通行人や隣家に被害が及んだ場合、所有者が法的責任を負うことになるのです。

実際に、倒壊事故で通行人が負傷した事例や、瓦屋根の落下によって隣家の車両が破損した事例など、過失による損害賠償請求が発生しています。

特に相続などで取得した空き家の場合、「まだ使わないから」と放置してしまいがちですが、何もしないままでいるとリスクは高まるばかりです。

たとえ使用していなくても、名義上の所有者としての責任は発生するため、空き家の管理・処分については早めに対応を検討することが重要です。

空き家の放置により発生し得るリスク8つ

空き家の放置により発生し得るリスクは以下のとおりです。

空き家をそのまま放置しておくと、倒壊や犯罪の温床になるなど、さまざまなリスクが発生します。

所有者が知らないうちに近隣住民や行政に迷惑をかけ、損害賠償責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。

以下では、それぞれのリスクについて具体的に解説します。

空き家が倒壊する可能性がある

空き家は人が出入りしなくなることで建物の傷みが加速し、屋根や外壁のひび割れ、内部の湿気、基礎の腐食などが進行します。

目に見えない場所で劣化が静かに進み、台風や地震といった自然災害が引き金となり、一気に倒壊するリスクもあります。

特に、築年数の古い木造住宅や、長年手入れされていない家は危険です。

実際に空き家が倒壊して通行人や隣家に被害を与えたケースでは、所有者が損害賠償を請求される例もあります。

民法では「工作物責任」が問われるため、予見可能な危険を放置していたと判断されれば、法的責任は免れません。

空き家は住んでいなくても、管理責任がある資産であることを忘れないようにしましょう。

放火・空き巣・不法投棄のターゲットになるおそれがある

無人であることがひと目で分かる空き家は、犯罪者にとって「入りやすく気づかれにくい場所」として狙われやすくなります。

実際に、空き家に放火されたり、不審者が住みつくといった事件も報告されています。

夜間に明かりがつかない、ポストが満杯といった状況は犯罪の温床になりやすいので注意が必要です。

また、誰にも気づかれないことをいいことに、不法投棄の対象にもなります。

家電や粗大ゴミ、生活ゴミなどが敷地内に放置されれば、衛生状態が悪化し、周辺住民に迷惑がかかることにつながるでしょう。

不法投棄の問題は、市役所への苦情や行政指導にも発展するケースもあり、所有者の信用に関わります。

植栽の越境・倒木のおそれがある

空き家の庭木や植栽は定期的な剪定や伐採を怠ると、隣家の敷地に枝が伸びて越境したり、根が伸びて塀や基礎を押し上げて破損を引き起こすことがあります。

さらに、老朽化した樹木が強風や積雪などで倒れると、隣家の車や家屋に被害が及ぶこともあるでしょう。

上記の損害が発生した場合、所有者は民法上の損害賠償責任を問われる可能性があります。

放置した植栽が原因でトラブルになれば、近隣との関係悪化にもつながるでしょう。

空き家の庭が見えにくい立地でも、「見えないから大丈夫」と思わず、定期的に現地を確認し、植栽の管理を徹底する必要があります。

実際に、木の枝の越境問題を放置したために、後々深刻なトラブルに発展するケースは珍しくありません。 私が経験したケースでは、隣人から先代に対して「木の枝を切って欲しい」という要望があったにも関わらず対応されず、その結果、相続後に実家を売却する際に境界立会を拒否されてしまい、売却手続きが大幅に遅れてしまったことがありました。 植栽の管理は単なる美観の問題ではなく、将来の不動産処分にも大きく影響する重要な課題として捉える必要があります。

景観が悪化する

空き家がそのまま放置されると景観の悪化につながります。

外壁の塗装は剥がれ、屋根瓦はずれて、雑草が道路や隣地に越境することもあるでしょう。

このような状態が近隣から見える場所にあると、通行人や隣人に「廃れた印象」や「治安が悪そう」というイメージを与え、街の印象そのものを悪化させてしまいます。

また、景観が悪くなると、周囲の住宅の資産価値にも影響が及びます。

特に住宅地や観光地においては、景観維持は自治体が重視するポイントであり、地域によっては条例で管理義務が課せられていることもあります。

空き家1軒の放置が町全体に与える悪影響は想像以上に大きく、決して見過ごせないでしょう。

特別控除の期限が超過する

空き家を放置することにより、本来受けられるはずの特別控除の適用が外れる場合があります。

売却する際には、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「空き家の特別控除」が適用できますが、「相続開始から3年を経過する年の12月31日まで」に売却しなければならないという期限があるため、放置していると適用の機会を逃してしまいます。

この控除が使えなくなると、数百万円単位の税負担が生じるケースもあるでしょう。

制度の存在を知らずに放置していたことで「使えるはずの控除を失った」という声もあります。

大切なのは「まだ売らない」ではなく「いつ売るかを見据えて準備すること」です。

売却を視野に入れているなら、早めに制度を調べ、行動に移すことが損失を防ぐ第一歩です。

市役所に苦情が入る場合がある

空き家を放置していると、近隣住民から以下のような苦情が寄せられます。

- 見た目が悪い

- 虫が発生している

- 臭いがひどい

- ゴミが不法投棄されている

- 草木が荒れ果てている

自治体は苦情や通報を受けて現地を確認し、必要があれば所有者に対して指導・助言・勧告などの行政対応を行います。

指摘を受けてからすぐに罰則が科されるわけではありませんが、改善が見られないと「命令」へと移行し、法的拘束力が発生します。

さらに命令に従わなければ「過料」などの処分につながることもあるでしょう。

空き家の所有者として、トラブルの芽はできるだけ早く摘む必要があります。

定期的に現地を訪れ、近隣の声に耳を傾ける姿勢がトラブル防止につながるでしょう。

行政が強制的に解体する場合がある

空き家の状態があまりにも悪く、倒壊の恐れや著しい衛生悪化があると判断された場合、最終的には市区町村が行政代執行という形で強制的に解体することがあります。

代執行が行われると、その費用(解体費用・事務手続き費用など)は原則として所有者に全額請求されるため、100〜300万円以上になるケースもあるでしょう。

行政代執行が実施される前には、【助言→指導→勧告→命令】という段階的なプロセスが設けられています。

どの段階であっても、所有者が対応すれば強制解体は避けられます。

しかし無視や放置を続けると、「強制解体・費用負担・信用失墜」の三重苦を背負うことになりかねません。

空き家を解体するかどうか悩んでいる場合も、早めに不動産会社などに相談しておくと安心です。

特定空き家に指定される

空き家を長期間放置しておくと、自治体から「特定空き家」に指定される可能性があります。

特定空き家とは、空家等対策特別措置法に基づく制度で、「倒壊のおそれがある」「著しく景観を損なう」「衛生上有害」などの判断材料に該当した場合に指定されます。

また、特定空き家に認定されると、さまざまな不利益が生じるため注意が必要です。

具体的には、これまで適用されていた「住宅用地の特例」が外れ、固定資産税が最大6倍に跳ね上がることがあります。

さらに、行政からの勧告・命令・最終的な代執行といった強制措置の対象にもなり、所有者としての負担が一気に増加します。

「うちはまだ大丈夫」と思っているうちに指定されてしまうケースもあるため、空き家を所有した時点で管理や売却を前向きに検討しておくことが大切です。

空き家の放置による損害賠償の事例

本セクションでは、実際に発生した損害賠償トラブルの中から代表的な以下の2つの事例をご紹介します。

- 倒壊事故の事例

- 放火事件の事例

空き家を放置していた結果、他人に損害を与えてしまい、所有者が高額な賠償責任を負うケースも発生しています。

「自分の空き家は大丈夫」と過信せず、以下の実例から管理の重要性を再確認しましょう。

1: 倒壊事故の事例

築約40年、昭和58年頃から約30年間放置されていた空き家が、豪雪の影響でついに倒壊。

倒壊した建物の外壁などが前面道路を塞ぎ、公道が3日間通行止めになる事態となりました。

空き家の所有者は既に亡くなっており、相続した親族は経済的理由から解体などの対応ができず、長年にわたって管理不全の状態が続いていたといいます。

この事例では、自治体が倒壊後に危険排除のため建物を解体し、養生を施すなどの緊急対応を行い、費用として約274万円が発生しました。

自治体が最終的に対応したものの、相続人に通知や要請が何度も行われていた経緯があり、管理義務を果たしていなかった点が問題視されています。

空き家を放置し続けることが、公共インフラや周囲の生活に深刻な影響を及ぼす典型的なケースといえるでしょう。

参照:公益財団法人日本住宅総合センター|積雪による空き家の倒壊・道路閉鎖事例

2: 放火事件の事例

約24年間も管理されていなかった空き家が未明に出火し、周囲に甚大な被害をもたらしました。

火元となった築40年・約40㎡の一戸建て住宅は無施錠状態で、不審者による不法滞在もあったとされ、結果的にこの空き家を含めて3棟が全焼、他に1棟がほぼ全焼、さらに道路を挟んだ4棟の壁面が焼け焦げるなど、広範囲にわたる火災被害となりました。

この空き家は昭和63年に地元の不動産業者が取得したものの、長年買い手がつかず放置されていました。

火災発生後、首長の指示により条例制定の検討が進み、平成23年には実際に空き家対策の条例が施行されるなど、地域に大きな影響を与えた事例です。

空き家の長期放置が防犯・防災面で深刻なリスクとなることが強く認識されました。

参照:公益財団法人日本住宅総合センター|空き家が火元となった類焼事例

空き家の倒壊・責任トラブルを防ぐ7つの対応策

空き家の倒壊による責任トラブルの回避には、所有者による継続的な管理が最も重要です。放置された空き家は住居に比べて劣化速度が早いとされており、適切な対策を講じることで倒壊リスクを大幅に軽減できます。以下の表に効果的な7つの対応策をまとめました。

| 対応策 | 実施頻度 | 主な効果 |

|---|---|---|

| 換気・通水 | 月1回 | 湿度管理、設備維持 |

| 雨漏り確認 | 年2回 | 早期発見、構造保護 |

| 清掃作業 | 月1回 | 状態把握、防犯効果 |

| 植栽管理 | 季節ごと | 建物保護、景観維持 |

| 近隣交流 | 定期的 | 情報収集、関係構築 |

| 保険加入 | 年1回見直し | リスク軽減、経済保護 |

| 売却検討 | 随時 | 根本解決、負担軽減 |

所有者にとって最も現実的な選択肢は、状況に応じた複数の対策の組み合わせです。初期段階では基本的な管理から始め、建物の状態や所有者の事情に合わせて対策を強化していくことをおすすめします。

室内の換気・通水する

空き家の劣化防止において、所有者が最も基本的に実施すべき作業が定期的な換気と通水です。閉め切られた空間では湿度が上昇し、木材腐朽菌の活性化により主要構造材の腐食が急速に進行します。適切な換気により湿度をコントロールすることで、建物の寿命を大幅に延ばすことができます。

換気作業の具体的な方法は以下の通りです。

- 月1回以上、1時間程度の全室換気を実施

- 全ての窓とドアを開放し、空気の循環を促進

- キッチン、浴室、トイレの換気扇を常時稼働

- 押入れやクローゼットの扉も開放して湿気を除去

通水作業も同様に重要で、水道設備の機能維持と悪臭・害虫の発生防止に効果があります。台所、浴室、洗面所、屋外の全ての蛇口から最低1分以上水を流し、排水管の詰まりを防ぐことが必要です。これらの作業により、シロアリやカビの発生も抑制でき、建物の健全性を長期間維持することが可能になります。

雨漏りや水漏れがないか確認する

建物の構造に最も深刻な影響を与える要因として、雨漏りと水漏れが挙げられます。所有者による早期発見と迅速な対応が、倒壊防止の最重要ポイントです。雨水の侵入は木材の腐朽を急速に進行させ、建物の耐久性を著しく低下させる原因となります。定期的な点検により、小さな損傷を発見して適切な修繕を行うことが重要です。

点検すべき箇所と確認ポイントは以下の通りです。

屋根・外壁の確認項目

- 屋根材のずれ、ひび割れ、欠損状況

- 外壁のクラック、塗装の剥がれ具合

- 軒下、庇部分の損傷や変形

- 雨樋の詰まり、破損、勾配不良

室内の確認項目

- 天井のシミ、変色、たわみ

- 壁面のカビ、変色、膨らみ

- 床の沈み、きしみ音、変色

- 窓枠周辺の水跡、カビの発生

屋根材の変形や外壁のひび割れから始まった小さな損傷も、放置により拡大して最終的に構造材の老化につながります。年2回の定期点検と台風後の臨時点検により、問題の早期発見と迅速な対処が可能になります。

室内・外周の清掃を行う

空き家の清掃作業は美観維持だけでなく、建物状態の把握と害虫・害獣の侵入防止において重要な役割を果たします。所有者による定期的な清掃により、建物の異常を早期発見できるとともに、「管理されている空き家」という印象を周囲に与えることで防犯効果も期待できます。清掃作業を通じて建物の各部位を詳細に確認し、問題の兆候を見逃さないことが重要です。

清掃作業の具体的な内容は以下の通りです。

室内清掃の重点項目

- 床面の掃き掃除と拭き掃除による汚れ除去

- 窓ガラスとサッシの清拭と機能確認

- 埃や汚れの除去による湿気対策

- 害虫の発生源となる汚れや食べかすの撤去

外周清掃の重要ポイント

- 建物周辺の落ち葉や枯れ枝の除去

- 雨水の流れを妨げる障害物の撤去

- 外壁や基礎部分の汚れ除去と状態確認

- 排水溝の清掃と機能確認

月1回程度の清掃により建物の健全性を維持できるとともに、定期的な人の出入りが不法侵入や放火などの犯罪リスクを軽減します。清掃作業は所有者にとって最も身近で実践しやすい管理方法といえるでしょう。

草むしり・植栽剪定を行う

敷地内の植栽管理は、建物の保護と近隣住民への配慮という両面において、所有者が実施すべき重要な作業です。放置された植栽は建物に様々な悪影響を与えるとともに、空き家であることを明示して不法投棄や犯罪のターゲットになりやすくします。適切な植栽管理により、建物の保護と地域の景観維持を両立することが可能です。

植栽管理の具体的な作業内容は以下の通りです。

草むしりの重要性と方法

- 害虫の住処となる雑草の定期除去

- 建物への湿気影響を軽減する環境整備

- 近隣住民への迷惑防止と関係維持

- 敷地境界の明確化と管理状況の可視化

植栽剪定のポイント

- 建物に接触する枝の除去と距離確保

- 屋根や外壁への影響防止

- 枯れ枝の早期除去による安全確保

- 隣地への越境防止と近隣配慮

枝が屋根や外壁に接触すると建材の損傷が進行し、落ち葉が雨樋を詰まらせて雨漏りの原因となります。季節ごとの適切な管理により、建物の劣化を防ぎつつ地域の景観を保持することができます。所有者にとって植栽管理は、近隣との良好な関係構築にも寄与する重要な取り組みです。

近隣住民とコミュニケーションを図る

空き家の適切な管理において、近隣住民との良好な関係構築は所有者にとって極めて重要な要素です。近隣住民は空き家の状況を最も身近で観察できる存在であり、異常事態の早期発見や防犯面での協力を得られる貴重なパートナーとなります。適切なコミュニケーションにより、トラブルの未然防止と円滑な問題解決が可能になります。

近隣住民との関係構築の具体的な方法は以下の通りです。

コミュニケーションの効果と意義

- 異常事態の早期発見と迅速な連絡体制の構築

- 管理に対する理解と協力の獲得

- トラブル発生時の円滑な解決と関係維持

- 地域の防犯体制への参加と貢献

実践的な取り組み方法

- 定期訪問時の近隣への挨拶と状況報告

- 連絡先の共有と緊急時の対応依頼

- 管理計画の説明と理解促進

- 地域行事への参加や清掃活動への協力

台風や地震の後に建物の異常を発見してもらったり、不審者の侵入を通報してもらったりするなど、地域の目が大きな助けとなります。所有者が適切な管理を行っていることを近隣に示すことで、将来的なトラブルの予防にもつながります。

損害賠償保険に加入する

万が一の事故に備えた保険加入は、空き家の所有者にとって不可欠なリスク管理手段です。空き家の倒壊による損害賠償額は、人身事故の場合数億円に及ぶ可能性があり、所有者の経済的負担は極めて深刻になります。適切な管理を行っていても、自然災害などにより予期せぬ事故が発生するリスクを完全に排除することは困難です。保険加入により経済的リスクを軽減することで、安心して空き家を所有できます。

加入を検討すべき保険と選択ポイントは以下の通りです。

主要な保険の種類と補償内容

- 個人賠償責任保険:第三者への損害賠償を補償

- 施設賠償責任保険:建物管理責任に基づく補償

- 火災保険:建物自体の損害を補償

- 地震保険:自然災害による損害を補償

保険選択の重要ポイント

- 空き家専用保険商品の検討と比較

- 補償範囲と保険料のバランス評価

- 免責事項の詳細確認と理解

- 保険会社の対応力と信頼性の検証

所有者は建物の状況と予想されるリスクを総合的に評価し、最適な保険組み合わせを選択することが重要です。年1回の保険内容見直しにより、常に適切な補償を確保することをおすすめします。

活用予定がなければ物件を売却する

長期的に活用予定のない空き家については、売却が所有者にとって最も根本的で効果的な解決策となります。売却により所有権が移転すれば、以降の管理責任や事故リスクを完全に回避できるとともに、継続的な維持費用からも解放されます。築年数が古い物件でも、立地条件や価格設定次第で買い手を見つけることは十分可能です。早期の売却により建物価値が残存している段階で現金化し、長期的な経済負担を軽減できます。

売却の利点と方法は以下の通りです。

売却による主要なメリット

- 管理責任と法的リスクからの完全な解放

- 固定資産税や維持費用などの継続負担の削減

- 資産の現金化による有効活用の実現

- 相続時の複雑な問題解決と負担軽減

効果的な売却方法の選択肢

- 不動産仲介会社による市場での売買仲介

- 不動産買取業者による迅速な直接買取

- 空き家バンクやマッチングサイトの積極活用

- 解体後の更地販売による選択肢拡大

所有者は物件の状況と市場環境を総合的に判断し、最適な売却方法を選択することが重要です。専門家への相談により、適切な価格設定と効果的な販売戦略を立案することをおすすめします。

空き家が倒壊する前に松屋不動産にご相談ください!

空き家の倒壊リスクでお悩みの所有者様は、松屋不動産までお気軽にご相談ください。当社では空き家問題に精通した専門スタッフが、お客様の状況に最適な解決策をご提案いたします。

空き家の倒壊による損害賠償責任は、所有者にとって深刻な経済的リスクです。問題が深刻化する前に、ぜひ一度松屋不動産の無料相談をご利用ください。豊富な経験と実績を持つ弊社スタッフが、お客様の大切な資産を守るお手伝いをいたします。

まとめ

空き家が倒壊した場合の責任は、民法第717条により明確に所有者にあることが確認されました。損害賠償額は数千万円から数億円に及ぶ可能性があり、空き家の適切な管理は所有者にとって避けることのできない重要な責務といえます。

倒壊トラブルを防ぐための7つの対応策である「換気・通水」「雨漏り確認」「清掃」「植栽管理」「近隣とのコミュニケーション」「保険加入」「売却検討」は、それぞれが相互に補完し合い、総合的なリスク管理を実現します。

特に重要なのは、空き家を「放置しない」という基本姿勢です。月1回程度の定期的な管理により建物の劣化を大幅に遅らせることができ、早期の問題発見により深刻な事故を未然に防ぐことが可能になります。

長期的に活用予定のない空き家については、売却による根本的な解決も有効な選択肢となるでしょう。適切な管理か売却かの判断を含め、空き家問題の解決に向けて専門家への相談をおすすめいたします。