「実家の売却でかかる税金は?」

「実家の売却で確定申告は必要?」

相続や実家の売却を検討する中で、そのような不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

特に不動産の税金は種類が多く、何にいくらかかるのかがわかりづらいため、手続きに踏み出せず悩んでいる方も多いです。

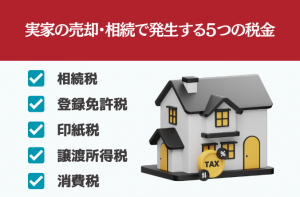

実家の相続・売却に関係する税金は主に5種類あります。

正しい知識と特例制度を活用すれば、税金負担を大きく抑えることも可能です。

本記事では、相続・売却時に発生する代表的な5つの税金の概要をはじめ、譲渡所得税の計算方法、節税に使える各種特例制度、確定申告のポイントまでを具体的に解説します。

制度の仕組みを理解することで安心して実家の売却を進めることができます。

「よく分からないから」と売却や手続きを先延ばしにしてしまうと、後々高額な税負担が発生したり、控除が受けられなくなるケースもあります。

まずはこの記事で全体像を把握し、必要な対策を早めに始めましょう。

この記事でわかることは以下の通りです。

この記事でわかること

- 実家の売却・相続で発生する5つの税金

- 実家の売却にかかる税金の計算例

- 実家売却時の税金を抑えるための特例・特別控除

- 実家を売却するときの確定申告の手続き

- 実家を売却するときの注意点

監修者

松屋不動産販売株式会社

代表取締役 佐伯 慶智

住宅・不動産業界での豊富な経験を活かし、令和2年10月より 松屋不動産販売株式会社 にて活躍中。それ以前は、ナショナル住宅産業(現:パナソニックホームズ)で8年間、住友不動産販売で17年間(営業10年、管理職7年)従事。

目次

実家の売却・相続で発生する5つの税金

実家を売却・相続する際には、状況に応じて複数の税金が発生します。

特に注意すべき主な税金は以下の5つです。

税の種類によって納税義務者や課税タイミング、計算方法が異なるため、あらかじめ全体像を把握しておくことが重要です。

以下で具体的に解説していきます。

1.相続税

相続税は、被相続人から財産を引き継いだ際にかかる税金です。

不動産を含めた遺産の合計額が「基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を超える場合に課税されます。

課税対象となるのは遺産総額であり、不動産だけでなく預貯金や有価証券なども含まれます。

なお、配偶者や同居していた家族には一定の優遇措置が設けられており、実際に相続税を納めるケースは相続全体の1割程度にとどまっています。

ただし、都市部や資産価値の高い地域に不動産を所有している場合には、相続税の対象となる可能性が高まるため、事前のシミュレーションが不可欠です。

2.登録免許税

登録免許税とは、不動産の登記に関する手続きにかかる税金です。

売却の際には主に「抵当権抹消登記」に対して課され、売主が負担するのが一般的です。

住宅ローンを完済している場合でも、登記簿上に残っている抵当権を正式に抹消する必要があります。

この抵当権抹消にかかる登録免許税は、土地・建物それぞれ1件につき1,000円の定額であり、土地が複数に分かれている場合はその数に応じて課税されます。

また、登記は専門性が高いため、司法書士に依頼するケースが多く、報酬を含めると数万円程度の出費を見込んでおく必要があります。

3.印紙税

印紙税は、不動産の売買契約書を作成する際に課される税金です。

契約金額に応じた収入印紙を契約書に貼付し、消印することで納税します。

なお、令和9年3月31日までは軽減措置が適用されます。

例えば、3,000万円の物件であれば、印紙税額は軽減措置により1万円に抑えられます(通常は2万円)。

売買契約書は通常2通作成され、売主・買主がそれぞれ1通ずつ保管するため、印紙税も分担するのが一般的です。

ただし、相手が宅建業者である場合は契約書が1通になることが多く、その場合は売主側が全額負担するケースもあるため、事前に取り決めをしておくと安心です。

参照:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁

4.譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産の売却によって利益が出た場合に発生します。

課税されるのは「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で算出される譲渡益に対してであり、損失が出た場合には非課税です。

この税金には、所得税・住民税・復興特別所得税が含まれます。

さらに、譲渡所得税は保有期間によって税率が大きく変わります。

所有期間が5年を超えていれば「長期譲渡所得」となり、税率は20.315%です。

一方、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は39.63%と高くなります。

相続直後に売却した場合、短期譲渡と見なされることがあるため、売却のタイミングには注意が必要です。

参照:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁

5.消費税

実家を売却する場合でも、建物部分に限って消費税が課されるケースがあります。

ただし、売主が個人であれば、基本的に消費税はかかりません。

消費税が発生するのは、売主が法人または課税事業者である場合や、賃貸用建物などを売却する場合です。

また、土地部分には消費税は非課税となっています。

不動産取引における消費税の取り扱いはやや複雑であるため、売主が課税対象かどうか、建物が課税対象かどうかは事前に確認しておくことが大切です。

なお、仲介手数料や司法書士への報酬といった付随費用にも消費税が加算されるため、諸経費の見積もり時にはその点も考慮する必要があります。

条件によっては思わぬ出費につながることもあるため、専門家に相談しながら進めるのが安心です。

実家の売却にかかる税金の計算例

以下は、特定のケース設定に基づいた実家を売却する際の計算例です。

※相続税のみ想定のケース設定を変えております。

ケース設定

- 実家の売却価格:3,000万円

- 実家の取得費(購入当時の価格+リフォーム費):1,000万円

- 譲渡費用(仲介手数料・登記費用など):200万円

- 登録免許税:土地1筆・建物1棟

- 特例:3,000万円の特別控除あり(居住用財産)

① 譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)

譲渡所得 = 3,000万円 −(1,000万円 + 200万円)= 1,800万円

特別控除後 = 1,800万円 − 3,000万円 = 0円

→ 課税なし

3,000万円の特別控除が適用できる条件を満たしていれば、譲渡所得税はかかりません。

ただし、控除が使えない場合には、最大で20.315%(長期)または39.63%(短期)の税率がかかります。

② 登録免許税(抵当権抹消登記)

登録免許税(抵当権1件 × 1,000円)= 1,000円

※土地と建物にそれぞれ設定されている場合は 2,000円。

※司法書士報酬(相場1〜2万円)が別途必要となります。

③ 印紙税(売買契約書)

契約金額:3,000万円

印紙税額(軽減措置適用時)= 1万円

※2通作成する場合は売主側の負担1通分が基本。

※買主が業者で1通のみ作成の場合、売主が全額負担するケースもある。

④ 相続税(※相続で取得した実家の場合)

例:相続財産が6,000万円、法定相続人2人の場合

→ 基礎控除:3,000万円 +(600万円×2)= 4,200万円

→ 課税対象:1,800万円 → 相続税が発生

控除後の課税価格に応じて累進税率(10%〜55%)

※基礎控除を超える資産がある場合にのみ課税

実家売却時の税金を抑えるための特例・特別控除

相続した空き家を売却する際の特例(被相続人の居住用財産の3,000万円控除)

相続した実家が、被相続人(亡くなった人)の居住用だった場合、「相続空き家の3,000万円特別控除」が使える可能性があります。

この特例を活用すると、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるため、課税対象額が大幅に減り、結果として譲渡所得税がゼロになることも珍しくありません。

適用には、「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」「相続後に取り壊すか耐震改修すること」「相続開始時点で被相続人が一人暮らしであったこと」などの条件があります。

また、売却時点で相続人が住んでいない必要もあるため、制度の詳細を税理士などに確認するのが確実です。

参照:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

自宅を売却する際の特例(居住用財産の3,000万円控除)

実家が自身の居住用である場合には、「居住用財産の3,000万円特別控除」を利用できます。

この制度では、売却によって得た譲渡益から最大3,000万円までを控除可能で、所得税・住民税を抑える強力な節税手段となります。

「現に住んでいること」「過去2年以内に同じ特例を利用していないこと」「売却先が親族でないこと」などが主な条件です。

仮に譲渡益が3,000万円以下であれば、税金は一切かからないため、制度の存在を知らないことで損をするケースも多く、事前確認が重要です。

相続時に払った税金を取得費に加算できる特例(取得費加算の特例)

「取得費加算の特例」は、相続で実家を取得した際に発生した相続税の一部を、不動産の取得費に加算できる制度です。

これにより譲渡益が圧縮され、譲渡所得税の軽減につながります。

この特例を利用するには、「相続税の申告期限(原則として相続開始から10ヶ月)から3年以内に売却すること」が条件です。

加算できるのは不動産に対応する相続税のみであり、現金などに対する課税分は含まれません。

取得費が不明な場合にも有効な手段として、活用を検討する価値があります。

相続税の支払い記録や物件評価の内訳など、必要書類はきちんと保管しておくことが重要です。

参照:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁

相続税を軽減できる特例(小規模宅地等の特例)

相続税の課税額を軽減するための代表的な制度が「小規模宅地等の特例」です。

この制度を利用すると、自宅の敷地にかかる評価額が最大80%減額されるため、結果的に相続税の課税対象額が大きく抑えられます。

適用には、「配偶者または同居親族が相続し、相続後も居住を継続すること」などの条件があります。

また、賃貸用や事業用の宅地でも、一定の要件を満たせば同様の軽減措置が適用されます。

売却時の譲渡所得には直接関係しないものの、相続段階での税金対策として非常に有効です。

特例が適用されると、土地の評価額が大幅に減額されるため、数百万円単位で相続税が軽くなることもあります。

申告期限内に手続きを行わないと無効になるため、早めの準備と専門家との相談が欠かせません。

参照:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

実家を売却するときの確定申告の手続き

実家を売却した際の確定申告は、税務上の重要な手続きとなります。売却によって利益が出た場合はもちろん、損失が出た場合や特例制度を利用する場合にも確定申告が必要となるケースがあります。

確定申告の手続きでは、売却価格から取得費用と売却費用を差し引いた譲渡所得を正確に計算し、適切な税率を適用して税額を算出する必要があります。また、空き家特例や3,000万円特別控除などの特例制度を利用することで、大幅な節税効果を得ることも可能です。

確定申告が必要なケース

実家の売却における確定申告の必要性は、売却による利益の有無や特例制度の利用によって決まります。基本的に売却で利益が出た場合には確定申告が必要となりますが、損失が出た場合でも申告することで税務上のメリットを受けられる可能性があります。

確定申告が必要となる主なケースは以下の通りです。

確定申告が必要な場合

- 実家の売却で譲渡所得(利益)が発生した場合

- 空き家に係る譲渡所得の特別控除を適用する場合

- 居住用財産の3,000万円特別控除を適用する場合

- 取得費加算の特例を適用する場合

一方で、売却により損失が発生した場合でも確定申告をすることをおすすめします。譲渡損失の繰越控除制度により、翌年以降の所得から損失分を差し引くことができるためです。

所有者の方は売却後の税務処理について事前に理解しておくことで、適切な申告と節税効果を得ることができます。税理士などの専門家への相談も検討し、最適な申告方法を選択することが重要です。

確定申告の必要書類と提出期限

実家売却の確定申告では、多くの書類が必要となるため事前の準備が重要です。申告期限は売却した年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、期限内に適切な書類を揃えて申告する必要があります。

確定申告に必要な書類は以下の表にまとめました。

| 書類名 | 用途 | 入手方法 |

|---|---|---|

| 確定申告書第三表(分離課税用) | 譲渡所得の申告 | 税務署・国税庁HP |

| 譲渡所得の内訳書 | 売却詳細の報告 | 税務署・国税庁HP |

| 売買契約書のコピー | 売却価格の証明 | 不動産会社から入手 |

| 取得時の契約書等 | 購入価格の証明 | 保管書類から準備 |

| 仲介手数料等の領収書 | 売却費用の証明 | 不動産会社から入手 |

| 登記事項証明書 | 物件情報の確認 | 法務局で取得 |

取得費が不明な場合の対応方法は以下の通りです。

- 概算取得費として売却価格の5%で計算

- 古い契約書や領収書の保管場所を再確認

- 住宅ローンの契約書等から購入価格を推定

申告期限を過ぎると延滞税が発生するため、売却完了後は速やかに書類の準備を開始することをおすすめします。税務署での相談や税理士への依頼も検討し、適切な申告を行いましょう。

実家を売却するときの注意点

実家の売却では税金以外にも多くの注意すべきポイントがあります。特に所有者が複数いる場合や相続が絡む場合には、通常の不動産売却とは異なる複雑な手続きが必要となることがあります。

売却を成功させるためには、事前の準備と正しい知識が不可欠です。名義の確認から特例制度の適用条件、手続きの期限まで、見落としがちな重要なポイントを把握しておくことで、トラブルを回避し最適な売却を実現できます。

注意すべき主なポイントは以下の通りです。

- 共有名義の場合の納税義務の分担

- 相続のタイミングによる特例制度の違い

- 各種特例制度の申請期限

- 信頼できる不動産会社の選び方

所有者の方は、これらの注意点を事前に理解し、適切な準備を行うことで、実家の売却を円滑に進めることができます。必要に応じて税理士や不動産の専門家に相談し、最適な売却戦略を立てることが重要です。

共有名義の場合はそれぞれが納税する

実家が共有名義になっている場合、売却による税金は各共有者がそれぞれの持分に応じて納税する必要があります。一人が代表して納税するのではなく、共有者全員が個別に確定申告を行い、それぞれの譲渡所得に対して税金を支払う仕組みとなっています。

共有者間で注意すべき点は以下にまとめました。

| 注意点 | 内容 | 対策 |

|---|---|---|

| 持分割合の確認 | 登記簿での正確な持分把握 | 登記事項証明書で確認 |

| 取得費の按分 | 購入時費用の適切な配分 | 購入時の資金負担割合で計算 |

| 特例適用の違い | 各自の居住実績により異なる | 個別に適用条件を確認 |

共有者の方は、売却前に各自の持分と税務上の取り扱いについて十分に確認することが重要です。税理士への相談により、最適な税務処理方法を検討し、共有者間でのトラブルを回避しましょう。

相続の前後により使える特例が異なる

実家の売却では、相続の前に売却するか相続後に売却するかによって、適用できる特例制度が異なります。それぞれのタイミングで利用できる特例の内容と条件を理解し、最も節税効果の高い方法を選択することが重要です。

相続のタイミング別の特例活用のポイントは以下の通りです。

- 相続前:親が居住している場合の3,000万円控除

- 相続後:空き家状態での売却時の特例制度

- 相続税対策:小規模宅地等の特例との組み合わせ

所有者の方は、家族の状況や実家の利用状況を考慮し、最適な売却タイミングを検討することが重要です。税理士や相続の専門家に相談し、長期的な視点での税務戦略を立てることをおすすめします。

特例の期限内に手続きを行う

実家売却で利用できる特例制度には、それぞれ厳格な申請期限が設定されています。期限を過ぎてしまうと、どれだけ条件を満たしていても特例を適用することができず、大きな節税機会を失うことになります。

主な特例制度の期限は以下の通りです。

特例制度別の申請期限

- 空き家特例:相続(被相続人の死亡)から3年を経過する日の属する年の12月31日まで

- 取得費加算の特例:相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日まで(相続開始から3年10ヶ月以内)

- 居住用財産の3,000万円控除:住まなくなってから3年を経過する年の12月31日まで

- 確定申告期限:売却した年の翌年3月15日まで

売却予定者の方は、各特例の期限を正確に把握し、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることが重要です。期限間際での慌てた手続きはミスの原因となるため、早めに専門家に相談し、計画的な売却を心がけましょう。

信頼できる不動産会社に依頼する

実家の売却を成功させるためには、信頼できる不動産会社選びが極めて重要です。特に税金の特例制度が関わる売却では、税務知識を持った経験豊富な会社に依頼することで、適切なアドバイスと手続きのサポートを受けることができます。

信頼できる不動産会社の特徴は以下の通りです。

優良な不動産会社の条件

- 相続や税務に関する専門知識を持っている

- 地域の市場動向に精通している

- 売却実績が豊富で評判が良い

- 税理士や司法書士との連携体制がある

- 丁寧な説明と透明性のある手数料体系

売却依頼者の方は、複数の不動産会社から査定を取り、担当者との面談を通じて最適な会社を選択することが重要です。価格だけでなく、売却に関するアドバイスの質や専門知識のレベルを総合的に判断し、長期的なパートナーとして信頼できる会社に依頼しましょう。

実家売却で後悔しないために松屋不動産にご相談ください!

実家の売却は一生に一度の大きな決断であり、税金や手続きの複雑さから多くの方が不安を感じられています。松屋不動産では、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な売却プランをご提案いたします。

当社の強みは、相続や税務に精通した専門スタッフが在籍していることです。空き家特例や3,000万円特別控除などの特例制度について詳しくご説明し、最大限の節税効果を実現できるよう全力でサポートいたします。また、税理士や司法書士との密接な連携により、確定申告から登記手続きまでワンストップでお手伝いが可能です。

お客様の大切な実家を適正価格で売却し、税務面でも最適な結果を得られるよう、松屋不動産が責任を持ってサポートいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。経験豊富なスタッフが、お客様のご不安を解消し、安心して売却を進められるようお手伝いいたします。

まとめ

実家の売却では、譲渡所得税をはじめとする5つの税金が発生しますが、適切な知識と準備により税負担を大幅に軽減することが可能です。特に空き家特例や3,000万円特別控除などの特例制度を活用することで、最大3,000万円まで控除を受けることができ、大きな節税効果を実現できます。

確定申告の手続きでは、売却した年の翌年2月16日から3月15日までの期間内に必要書類を揃えて申告する必要があります。譲渡所得の計算方法や取得費の証明、各種特例制度の適用条件について事前に理解しておくことが重要です。